Appuntamento

Appuntamento

–

CasaLorca, Spritz Letterario® LAB, ospita per tre lunedì consecutivi il 13, 20, 27 gennaio 2014 i laboratori monografici con Andrea Ponso. Il poeta ci guida nell’universo di tre importanti nomi della poesia italiana: Attilio Bertolucci, Antonella Anedda, Patrizia Cavalli.

Luogo: Vicenza

CasaLorca – Piazzale Giusti, 23, dalle 18.00 alle 19.30.

–

Spritz Letterario® LAB è un’officina artigianale, dove si impara a lavorare con le idee e le parole > spritzletterario.lab@gmail.com

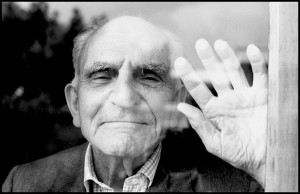

Primo Incontro: Attilio Bertolucci

di Andrea Ponso

Dovessimo pensare ad uno spazio, ad un contesto in cui nasce e si sviluppa la poesia di Bertolucci, non sarebbe troppo complicato indicarlo: un luogo famigliare eppure misterioso, denso e fresco ad un tempo, apparentemente chiuso e protetto ma, in realtà, sempre aperto a squarci perturbanti e inquietanti, a trasalimenti e scosse che, in fondo, come vedremo, non sono altro che il cuore e il sangue della sua scrittura.

Ebbene, questo luogo ce lo indica proprio l’autore, in una delle sue opere più sorprendenti e moderne, proprio nella sua inattualità: sto parlando del romanzo in versi intitolato La camera da letto. È questo, sicuramente, lo spazio dell’ispirazione, del respiro stesso, e della sua ansiosa interruzione e mancanza: la camera da letto. Interna fino all’ossessione e alla claustrofilia, difensiva, calda e coperta, umida di gesti di vita e dolcezza; e, nello stesso tempo, perturbante di sesso e morte, di insonnia, di buio ad occhi aperti, di ansia e continuo voltarsi, rigirarsi tra coperte che diventano, a poco a poco, in alcuni momenti, vere e proprie bende, sudari … luogo dove un tempo si nasceva e si moriva, dove si consumano amori e silenziose solitudini a due; ma anche spazio regale del “padrone” e della sua compagna, quasi interdetto, privato – in cui ci si spoglia degli abiti consueti, delle vesti un poco obbligate della storia per essere, almeno per un attimo, prima di ripiombare tra le coltri tiepide delle coperte e tra il bianco delle lenzuola, davvero nudi e indifesi. E la camera da letto è anche il luogo dei racconti, di quel protrarre all’infinito la parola, fin dentro ai territori di quella piccola morte che è il sonno, e, forse, anche oltre. L’immagine che, quasi automaticamente, ci viene alla mente, è quella che troviamo all’inizio della Recherche proustiana – a cui Bertolucci dedica, non a caso, un capitolo del suo romanzo in versi.

Eppure, Bertolucci è anche il poeta della campagna e degli spazi aperti, delle coltivazioni e dei campi, degli orti – e, soprattutto, del variare infinito e minimale delle stagioni, letto attraverso le sfumature di luce, il crescere e morire delle piante, l’andare e il venire di persone, lavoratori, amici, animali; il poeta de La capanna indiana, una sorta di rifugio, ma costruito nel mezzo della natura (non certo una natura incontaminata, ma sempre già abitata dalle cure dell’uomo, dalla ferialità di chi coltiva, passeggia, e vive quei luoghi che, nonostante tutto, proprio come la camera da letto, non smettono mai di rivelarsi fino in fondo; una vera e proprioa “casa” ombrosa, in cui nascondersi – nello stesso tempo dentro e fuori dall’alternarsi incessante delle stagioni e dei giorni, dalla qualità del tempo e dei tempi (anche meteorologici).

E, allora, come conciliare, se possibile, questi due dati fondamentali del lavoro bertolucciano? Provando a rispondere a questa domanda, forse possiamo entrare nella complessità dell’opera, anch’essa ben celata in una apparente scorrevolezza e semplicità di dettato, da una facilità di lettura che si rivela, invece, il vero meccanismo della sua imprendibilità.

Le prime prove del giovane poeta sono state classificate dalla critica come “felice epigonismo”, volutamente lontano dalle correnti principali del Novecento: bozzetti, si diceva, una sorta di “pittura dal vero”, quasi crepuscolare che, via via che il tempo e la produzione aumentano, si fa sempre più densa, vicina per certi aspetti alla pittura amata e studiata dal maestro Longhi – ma qui, ancora una volta, come “nascosta” dietro ad un apparente impressionismo che, appunto con gli anni, si rivelerà invece, grattando sempre più la vernice che ne ricopre la superficie, stratificato e grumoso, senza tuttavia mai perdere la sua motilità, la sua aerea e pastosa leggerezza. Le stesse considerazioni, forse, potrebbero essere fatte relativamente alle immagini di questa poesia, vicine sicuramente a quelle cinematografiche (altra passione di Bertolucci, quella del cinema, e dell’intera sua famiglia, come sappiamo): si tratta, anche in questo caso, di immagini in movimento, che scorrono in un montaggio sempre più complicato – dagli splendidi fotogrammi iniziali, molto più vicini alla fotografia, fino alle ampie volute, ai piani sequenza potenzialmente infiniti degli andamenti poematici – in una sintassi dolce, avvolgente, eppure sempre turbata da trasalimenti, da aritmie, da bagliori o buchi neri che colpiscono e impauriscono il poeta per primo che, proprio nel suo voltarsi dall’altra parte, ne illumina il mistero e la presenza.

Forse Bertolucci ama il cinema per lo stesso motivo per cui lo odia: vale a dire per il movimento, per l’imprendibilità delle sue figure, per la loro leggera e straziante capacità di essere immagine-tempo, forma e sua dissoluzione, passato che si fa sempre presente, rappresentazione che nasconde un buio e il suo abbaglio. Come ama e odia la pittura per la sua immobilità, per il suo non essere mai completamente viva, completamente “dal vero”. Si tratta di una contraddizione non risolta, che confina con gli estremi della vita e della morte; una contraddizione che, mi pare, non va risolta: altrimenti, propriamente, tutto si dissolverebbe; una lanterna magica potrebbe forse racchiudere nel suo gioco di luci e ombre, di movimento e immobilità, il proprio dell’immagine pittorica e di quella cinematografica – e, non a caso, mi pare, Bertolucci dedica un capitolo del suo romanzo in versi proprio a questo “gioco”, a questa archeologia della settima arte: ponte precario tra una modernità amata e temuta quanto il passato e il suo ordine; un ponte sul buio, sul vuoto.

Ed è proprio il vuoto uno degli elementi che attirano e terrorizzano l’intera macchina da scrittura di Bertolucci: lo sgranarsi delle stagioni, il passare del tempo che lascia i suoi segni solo come sfumature in dissolvimento; le ore e anche i minuti, ossessivamente ripetuti e celebrati come in un rito – dove la celebrazione, appunto, del suo oggetto, è ripetuta in quanto mai davvero acquisita, mai davvero di proprietà del celebrante (qualche critico ha parlato del poeta Bertolucci come di un “proprietario spodestato”, e la metafora mi pare appropriata, in questo caso particolare); il terrore parrebbe essere trasferito nel vuoto che “sta fuori” e che assale il poeta, la voce che parla e che tesse instancabilmente le sue trame, le sue ragnatele di versi e sintassi, di racconti e immagini. Ma, forse, questo transfert è proprio la verità del suo contrario: il terrore è il vuoto stesso del soggetto che parla, che è costretto a parlare per non scomparire, per non dissolversi in una emorraggia che è la stessa parola. Ecco allora il suo continuo imbozzolarsi e liberarsi, lanciando le sue toile d’araignée capaci di irretire dolcemente anche il lettore. In questa consapevolezza sempre all’orizzonte della scrittura sta un altro dei tratti di grande modernità della parola bertolucciana.

Ecco, allora, farsi strada, nel percorso storico della sua produzione, sempre più forte, il senso di una “malattia” (v. “Ritratto di uomo malato” ad esempio): una malattia del ritmo cardiaco (vera anche fisiologicamente per l’uomo Bertolucci), del respiro e del dissanguamento (v. “Lasciami sanguinare”). Ma siamo sempre nello scorrere, in una sottile ma tenace nevrastenia della dissoluzione, che si aggrappa a quello che trova per rimanere in piedi, che inventa ritmo e sintassi sempre più abnormi, fino quasi ai limiti del dicibile della voce – una voce che fa di tutto per allungare incisi, subordinate e virgolettati, pur di non spegnersi; e che tuttavia sa bene che proprio questo sforzo dolce e cullante, è esso stesso fonte di dissolvimento, di perdita delle forze e della lucidità … fino al cantilenante ritmo del sonno, del dormiveglia e della morte che viene – non a caso, quest’ultima, da sempre senza figura, senza ritmo, senza sintassi.

Il lettore che ama la scrittura di Bertolucci non può che essere complice di questo lento dissanguamento; complice nell’agevolarlo come ascoltatore, ma anche infermiere paziente quanto il paziente poeta. Non manca, forse, in entrambi, una sottile dose di morbosità in questo ascoltare, in questo continuo auto-auscultarsi, tipico, tra l’altro, di una lieve ipocondria capace di trasfigurare, nel bene e nel male, ogni suono, ogni minimo sobbalzo, anche il meno percepibile, in qualcosa di definitivo. In fondo, si tratta parimenti di un ego narcisistico che, tuttavia, come salvezza e malattia insieme, è capace di vedersi estraniato, da fuori, quasi come un oggetto inanimato o animato come lo può essere un albero, un campo, una siepe; capace di vedersi “fuori dalla casa” e dalle tanto recitate sue sicurezze. E ci si trova così in un delirio bambino, dolce, afasico nel suo eccesso di parole, di ritmi e di ossessivi riti di ripetizione, senza soluzione di continuità: sotto quella corteccia protettiva che il poeta per primo sa essere friabile come e forse più di ogni altra cosa, appare sempre l’iterazione tipica dell’abbandono, dell’essere lasciati soli – come il bambino che è costretto a scagliare lontano i suoi oggetti per fare in modo che la madre ritorni a lui per portarglieli, assicurandolo, ma solo per un istante, della sua presenza e, quindi, della presenza del bambino stesso.

In questo senso, si tratta sicuramente di una scrittura che chiede, in maniera quasi reticente, ma decisa e incessante, la presenza dell’altro, del lettore – in un bisogno di “comunicazione” davvero lontano dalle linee principali della cultura contemporanea, di quella linea poetica dell’incomunicabile e del silenzio. Eppure, anche in questo caso, la modernità di Bertolucci la troviamo proprio laddove sembrerebbe mancare. Perché, in fondo, questa comunicazione tanto richiesta è qualcosa che travalica la funzione strumentale del comunicare: il poeta chiede infatti un ascolto dei segni, dei significanti, dei trasalimenti, del nervoso e avvolgente tramare e tremare della sua sintassi e del suo respiro – ad un livello molto più profondo di quello del senso e anche delle immagini. Quasi come ci dicesse di rimanere accanto a lui anche quando il sonno dei significati e il buio di ogni immagine lo ha ormai preso del tutto. Per rimanere fianco a fianco, davvero corpo a corpo, con il respiro e il battito di chi entra nel sonno e nell’immobilità quasi assoluta.

Poesia

di Luigia Sorrentino. Il primo blog della Rai dedicato alla poesia