Dio e il giardino come fatti incarnati

di Chiara De Luca

“Chi gettò la radice d’ogni cosa tanto a fondo / che nulla vola via di quel che nominiamo? / Perché possiamo ridere e poi subito piangere / e dare un nome al ridere e alle lacrime? / Qual è la malattia che ci oscura gli occhi? / – Siamo umani perché siamo soli: // tocchiamo e parliamo, ma il silenzio segue / le parole come un’ombra, la mano si ritrae.” Così nella poesia “Parole”, presente nella raccolta d’apertura della presente selezione antologica, Michael Schmidt individua le cause della malattia che ci affligge in quanto esseri umani: la necessità di nominare le cose, piantando le radici della parola nel terreno dell’esperienza indelebile; l’urgenza di spiegare il mondo, piegandolo alla nostra capacità di comprensione, cercando di dare a sentimenti e sensazioni corpo di linguaggio, sapendo però che il silenzio è sempre in agguato, come un’ombra indissolubilmente legata alle parole stesse, e alle esperienze e situazioni, ai sentimenti e alle sensazioni che il significante di volta in volta incarna e riverbera, come una proiezione di significato che non possiamo afferrare e che ci lascia vuote le mani. Di tutta la luce che crediamo di gettare sulla nostra solitudine esistenziale non resta quindi che la notte della nostra stessa essenza di creature transitorie destinate a svanire coi cerchi concentrici dell’eco di ciò che diciamo.

Nella straordinaria poesia “Scrivere”, dalla sezione Scegliendo un ospite, il concetto precedentemente espresso è delineato e approfondito mediante un’ardita quanto complessa e originale metafora: la scrittura è rappresentata come “Una cosa priva di occhi”, che si genera da sé e s’innalza, mattone dopo mattone, come una costruzione animata, “che con le corna spuntate tocca le pareti che ha cresciuto, / gradualmente abbozzando queste immagini, traducendole / per istinto in un guscio; una gelatina lavorata con sabbia”. La scrittura è dunque l’unica dimora in grado di accoglierci e contenerci, un rifugio che noi stessi, lentamente, parola dopo parola, ci costruiamo intorno come fa la lumaca col suo guscio, per poi trascinarcela sulle spalle in giro per il mondo, per poterci all’occorrenza rifugiare in essa, ritraendo le nostre piccole corna di fronte alla percezione del buio emanato dalle parole, per svanire in esse, trovarvi riparo e apparente conforto.

“Viviamo in una casa di carta”, è il “ritornello” della poesia “Anfione” – che per ritmo, struttura e musicalità ricorda una ballata – dove la scrittura, ancora una volta, è raffigurata come una dimora, avvolta nel buio ma sempre aperta alla parola: “I muri della nostra casa di carta / sono pagine strappate dai libri; / il soffitto è gotico, buio. / Viviamo in una casa di carta.” Nominare significa per il poeta cercare di fare luce su quel buio, tentare di accendere “una lanterna il cui calore arde / sgorga sul prato e sulla neve”. Il gesto di scrivere implica la ricerca di un possibile adattamento al reale, rispettando le leggi del linguaggio e dell’espressione, per muoversi a tentoni verso il nucleo di senso del discorso, che resta tuttavia sempre parzialmente in ombra. Perché il senso, quello a noi concesso, è in realtà già tutto dato, esposto: nella materialità del linguaggio, nella consistenza della parola pronunciata. Il senso ripudia e contiene il silenzio che lo circonda e avvolge e protegge, e che lo fa riecheggiare nel vuoto, raddoppiato, quando non moltiplicato come un’eco. La parola è nuda, offerta, la parola si dona e rivela, autentica, al di là del nostro sospetto che possa celare un non detto, che equivarrebbe a una menzogna, a un’astuta distorsione del vero: “Non riusciamo a forzare la bocca sigillata. / Forse la scrittura prosegue lungo la gola, / per tutta l’estensione della spira profonda, finché / nel nucleo l’enigma è risolto? Le diamo dei colpetti. / Si frange come un guscio d’uovo. Nel più intimo recesso // la lumaca è raggrinzita come una pera. Siamo delusi / le volte sono interamente bianche, ciò che c’era da dire / era scritto chiaramente sul labbro e là pronunciato”. In questa poesia, che è una delle prime tappe del viaggio poetico del presente volume, è contenuta una vera e propria dichiarazione di poetica che si svolgerà, spiegherà e aprirà gradualmente, tappa dopo tappa, nelle pagine successive.

L’evoluzione della poesia di Schmidt negli anni è espressione di un percorso di ricerca e di esplorazione, di conoscenza e auto conoscenza che muove, con coraggio e ostinazione, in tutte le direzioni. Per innalzarsi attorno la casa della sua poesia, il poeta sceglie di volta in volta nuovi materiali, prediligendo ora composti verbali raffinati, preziosi e ricercati, ora sostanze più grezze e più comuni, realizzando sempre nuove dimore, sulla base di planimetrie sintattiche, ritmiche, metriche adattate alle esigenze dell’edificio del linguaggio di volta in volta progettato, dove i versi aleggiano “come note sospese /a doghe di silenzio” (L’amore degli estranei, XIX). La poesia di Schmidt è scavo nelle fondamenta della lingua, alla ricerca della segreta radice della parola, è caparbia sfida all’oscurità, pur nella dolente consapevolezza che nominare implica sempre racchiudere e circoscrivere e non significa mai illuminare a giorno; che dire è dare corpo di significazione, un corpo che però possiamo solo abbracciare, senza sperare di poterne penetrare il mistero. Quel che del corpo del linguaggio ci è consesso d’afferrare, infatti, risiede sulla superficie visibile delle case che abbiamo costruito, mentre l’interno è un foglio bianco che non siamo in grado di trascrivere, perché non siamo in grado di decifrarne la calligrafia invisibile.

Tuttavia Schmidt non intende abitare in solitudine la casa della sua poesia. In essa vi sono infinite stanze, dove trovano posto le presenze, così come le assenze, gli angeli e i demoni del passato, i ricordi e le proiezioni, e vi sono stanze degli ospiti per altri poeti con cui dialoga o cui si rivolge, cui dedica poesie e risposte in versi, dei quali rielabora in riscritture e variazioni le parole. E le finestre della sua casa sono spalancate al vento che porta la parola e la fa riverberare nel vuoto; le porte sono aperte all’esperienza del reale, sempre tanto più loquace, quanto più inafferrabile. La casa della poesia di Schmidt ha un tetto che si apre buio verso il cielo, invitando anche i suoi abitanti a entrare, a scendere con noi sulla terra, incarnandosi, soffrendo la condizione umana, soffrendo il dramma incomponibile del desiderio e dell’assenza. L’enorme casa della poesia di Schmidt è anche circondata da un giardino privo di confini e delimitazioni, di sbarramenti e cancelli, che è a sua volta dimora, tutta da leggere, senza pretesa di decifrare ogni cosa che lo abita. “Ogni ampia roccia ha un nome”, scrive Schmidt in “Voti”, “ogni fiume è nel suo letto verde: / questo basta a un uomo / che prenda il proprio tempo a cuore”. La natura è per Schmidt a sua volta libro aperto: ogni scorcio è una pagina che quando la leggiamo dissolve il resto per spiccare nella sua pienezza, proprio come quando, durante la lettura di un libro, una parola, una frase che evoca suggestioni, analogie, somiglianze, si staglia sul bianco e fa sparire la pagina, il libro stesso, l’attorno, gravando nell’aria con tutto il suo peso di senso. Lo sguardo del poeta non è rivolto all’infinito inafferrabile, alla linea evanescente dell’orizzonte, dove cielo e terra si confondono, sfumando l’uno nell’altro come inchiostro sul foglio inzuppato dalla pioggia. Lo sguardo del poeta preferisce concentrarsi sui singoli particolari del discorso, che spiccano sul bianco e lo riempiono della propria consistenza: “Faccio esercizio / con ogni genere di stagione –” scrive ancora Schmidt in “Voti”, “talvolta il luogo si dissolve, / diviene una singola nube; / talvolta è immobile nella neve. / Io seguo il sentiero che ho fatto / e conosco ogni pietra e bastone / e il nome di ogni agricoltore”. Ogni pietra per Schmidt porta notizie, ogni pietra è intarsiata di una grafia che comunica se stessa, pur senza rivelare il proprio senso, pur senza lasciarsi tradurre in parole: “e sullo scisto caduto sembrano esserci scritte notizie, / la lingua strana, implicita, che leggo / ma non posso tradurre neppure in parole” (“Sotto la grande zangola in pietra…”).

In Scegliendo un ospite, dov’è complessa, ricca e intensa la simbologia del mare, l’abisso stesso si presenta come una dimora popolata dai fedeli custodi della sacralità del reale. Nel buio delle profondità distanti che erano parse inaccessibili, ogni cosa rivela un suo senso preciso e distinto e una sua necessità ineluttabile, che si realizza a prescindere dalla volontà, dalla consapevolezza – e dalla proterva presunzione di conoscenza – dell’essere umano:

“Il soffitto è argenteo, l’aria / profonda verde trasparenza. / I fedeli pregano quieti, ondulando le pinne. / Della loro preghiera puoi vedere il colore / lungo la gola: scarlatto, alcuni, e alcuni // vermiglio finemente squamato; altri passano a labbra / strette con code a mustacchio e ventri allungati, / sebbene visti di lato siano sottili come

wafer / o ne spuntino i barbi soltanto”.

Nella dimora sommersa, nel santuario dove ha origine e costantemente si celebra e moltiplica e irradia la vita, la presenza umana risulta non soltanto accessoria, bensì anche deleteria. Mattone dopo mattone l’uomo smantella la casa della natura e l’abbandona più spoglia e più vuota alle sue spalle: “Veniamo poi alla luce del sole, / con la nostra cena a otto portate e niente più fame, / inseguiti dai nembi neri di morte che abbiamo creato”. Altrove, è la natura stessa ad autodistruggersi per non cadere nelle mani dell’uomo, per non soccombere alla sua prepotenza, affidandosi ai processi di rigenerazione che le consentono di perpetrarsi e ricavare vita anche dalla morte: “Torce la coda e si punge due volte – / a morte. Pezzo dopo pezzo è trasportato / sottoterra dalle formiche – una sorta di funerale – / forse per essere ricomposto in un’effige / più a fondo di quanto possiamo sapere // diretti verso casa con un secchio vuoto, / il campo pieno di pietre rovesciate” (“Scorpione”).

Nel ventre dell’abisso, l’uomo percepisce, sinesteticamente ciò che lo circonda, in “un buio d’acqua che è suono”, dove le storie sono piantate nel buio “in aiuole di sabbia e corallo, / in alghe fitte, nell’alimento dei suoi pesci”, dove realtà empirica e realtà onirica si fondono e confondono, a comprendere passato e presente e i semi di un rigoglioso futuro; dove la morte ha un senso inconfutabile, ed è nutrimento della vita stessa, come lo è in poesia, quando apriamo i portelli all’“indefinibile”, cogliendo, paradossalmente, brandelli della sua oscura e fluttuante definizione: “la sua memoria fluida trattiene sospesi / elementi di montagne, navi e marinai / irredimibili come sale nel sangue, ma presenti: / i morti si gustano come ricco sedimento // debordanti latitudini segrete” (“Il pesce Giuda”).

In questa casa oscura e pregna di vita, l’uomo deve entrare in punta di piedi, trattenendo il respiro per preservare l’aria che gli colma i polmoni, deve rinunciare alla presunzione di superiorità nei confronti delle altre creature e degli oggetti all’apparenza inanimati e abbandonare umilmente la pretesa di comprendere ogni cosa, rapportandola di fatto a se stesso. Per non essere sopraffatto dal silenzio, l’uomo deve porsi in ascolto come fa “Il folle”: “fatto di sofferenza”, timoroso del buio, egli osserva gli umani e il mondo degli abissi, da una posizione privilegiata, ovvero dal “gradino più basso sulla scala umana”. L’uomo deve farsi piccolo e nudo come lo sono i vermi, ovvero le creature più umili, che strisciano occulte nel buio, ma che in “Tempo presente” sono deputate a trasportare con infinita pazienza, lentamente, da un lato all’altro, ciò che resta della vita, per consentirle di perpetrarsi e rigenerarsi dalla morte; che altrove divengono il simbolo della naturale e serena accettazione del proprio destino, del proprio duro compito: “Il verme mi assomiglia. / L’aspro buio lo indurisce. / All’interno della metafora / lui sa solo che è / e non dove vada / verso cosa, da cosa, fin dove” (“Scelta”).

“Sogno un mondo assolato e ignorante”, dice il Folle, “triviale, ardente, dove tutti hanno cuori / dentro corpi non sfigurati che respirano / come uomini e donne venuti dal marmo / a un giorno reale, come sbucano i pesci dalle erbacce”. Il mondo ideale, luminoso e inconsapevole, qui descritto, un mondo in cui i corpi preservano l’intatta innocenza delle statue, si contrappone al buio dell’universo umano, generato dalla conoscenza e dalla consapevolezza, dal desiderio, che protegge, malamente, e che, come vedremo in seguito, frena la passione e l’autenticità del sentire, così come la barriera del corpo e della sua imperfezione impedisce la perfetta fusione delle essenze: “Poi lasciando cadere gli stracci dell’umana passione, / si tuffarono di petto nel buio che scorreva, / rompendo i loro corpi come bianchi stoppacci, / silenziando con le stelle le loro intatte essenze (“La lezione d’inglese”).

Mentre l’uomo è sopraffatto dalla cognizione della morte e irretito nella consapevolezza della materialità del corpo, tutto in natura segue un suo preciso disegno necessario, come i ronzii delle vespe, che “fanno il loro penoso dovere” (“Nido di vespe”), o il moto delle onde, “che potevano infuriare pur senza mai morire // all’intollerabile vacanza” (“Congelamento”), laddove noi “Siamo le ceneri che ci copriranno, / la nostra spanna di vita, il miglio, il campo del respiro” (ibidem).

“Cosa degli abissi ci attrae e andiamo / più in là di quanto non possa la luce nel mare, / oltre gli evanescenti colori dei pesci conosciuti?”, si chiede il poeta nella “Campana subacquea”. Senz’altro uno dei moventi della nostra discesa nell’abisso è il desiderio, tema portante dell’intera opera di Schmidt, un desiderio inteso come energia irrazionale e spesso distruttiva, che è fame del diverso e dell’inconoscibile, del distante e dell’irraggiungibile, di una casa che accolga tutto ciò che siamo stati e l’insieme degli errori che ci compone e talvolta porta all’auto distruzione, talaltra a una presa di coscienza dell’urgenza di favorire un cambiamento: “Spanna a spanna si riavvolgerà la corda / fino a farci irrompere di nuovo nel giorno / con parole a mostrare, queste parole – e sono vere; / ogni costa che tentammo prima era sbagliata, / lasciammo poi la mappa per rotte non battute. / Casa, nella riarsa aria luminosa, abbozzeremo / una carta che è inconcepibile e reale” (ibidem). Scendere nel buio, nel sempre più ostile e oscuro è premessa indispensabile per aprire gli occhi, per aguzzare la vista e prendere consapevolezza dei propri errori. Tornare alla luce è vederla per la prima volta, rinascere, o nascere ex novo, a una nuova più luminosa consapevolezza, quella che solo la cognizione del buio più perfetto e la resa al totale abbandono è in grado di procurarci.

Ma cosa rappresenta per il poeta il desiderio, tema così forte, così eternamente ricorrente nelle varie e variegate fasi della sua opera? Il desiderio sembra rappresentare una forza oscura, irrazionale, distruttiva, primo stadio incompleto della passione in quanto energia positiva, che attrae gli esseri l’uno all’altro nella costruzione di un rapporto durevole nel tempo, come la ritrovata quiete dopo il caotico tripudio dei sensi.

Il desiderio non attrae, bensì disgusta (“Abitudine”), il “Desiderio, quando assecondato, si altera un istante / in paura, come un fiammifero acceso nel buio / anima le ombre che portiamo / così che vacillano e noi le adombriamo” (ibidem). Il desiderio quindi non mette a fuoco, non illumina, bensì produce una piccola luce nell’oscurità, la cui funzione è quella di spiccare sul buio le ombre proiettate dal corpo, in cui l’uomo si specchia, riconoscendo la notte che si porta dentro al cuore, “palpitante come un buio impercettibile / ma sempre visibile” (ibidem). Il desiderio è anche volontà di possesso e denominazione, che nella poesia “Finché non innalzai il muro”, porta alla rovina dell’individuo che si arroga il diritto di dire “mio”, mentre, come vedremo in L’amore degli estranei, nulla e nessuno ci appartiene, neppure chi ci ha generato, neppure chi ci è stato accanto e ci ha guidato.

L’uomo di “Finché non innalzai il muro” vive sereno e libero nella sua proprietà, al riparo da ladri, cacciatori e ogni altro genere di bracconieri, fino al momento in cui non decide di costruire un muro per delimitare i suoi presunti possedimenti, per dire “qui ci sono io”, questo posto, questa terra, questo raccolto mi appartengono. Nel momento stesso in cui l’uomo delimita e confina il proprio bene, lo espone al desiderio altrui, trasformandolo in meta ambita da tutti coloro che vogliono negargliene il possesso, perché a loro volta divorati dalla smania d’impossessarsene.

Nella poesia di Schmidt il desiderio si nutre dell’ideale, della rappresentazione che dell’altro ci si crea, dell’idolo che il desiderio stesso venera, al di là della sua effettiva consistenza: “Ti conosco dalle cose che non sei – / non mia, non tangibile” (“Un cambiamento delle cose”). Il desiderio per ciò che di fatto non esiste, se non come costruzione, fa sì che per coltivarlo si rendano necessari l’assenza e la distanza, e induce ad apprendere l’arte dell’essere dove l’altro non è, perché di fatto l’altro non esiste, se non come costruzione ideale, sita ovunque e in nessun dove.

“Stiamo progettando frutti simili alle mele. / Stiamo ideando frutti tentatori come cuori”, scrive ancora Schmidt in “Un cambiamento delle cose”, mostrando come sia l’uomo stesso a generare la propria tentazione, poiché “In noi è il serpente. Dio se n’è andato”. All’essere umano non resta dunque neppure il conforto dell’individuazione di un responsabile cui imputare la tentazione e la caduta, perché, assecondando il desiderio, cedendo alla malia della carne, ha tradito se stesso, auto esiliandosi dall’eden, quando Dio l’aveva già da tempo abbandonato: “I nostri corpi agiscono il cuore / ma solo casualmente – / una specie di sperpero / che non risparmierà nulla / per quando si separeranno” (ibidem). La casualità della relazione tra azione del cuore e azione del corpo impedisce che tra gli esseri si formi un legame intimo che ne coinvolga le essenze, preservandosi indissolubile col trascorrere del tempo, resistendo allo smorzarsi del desiderio fino alla sua rapida dissoluzione, che porta poi i corpi e i cuori alla deriva dell’assenza, oppure a un ricongiungimento che è solo ulteriore condanna senza appello cui l’uno si espone, colpevolmente, al cospetto dell’altro, e dannazione per entrambi: “Penso al tuo corpo qui / che sotto il mio sguardo respira / e prometto a me stesso che / tornerai a un amore diverso. // E davvero ritorni, / criminale incallita di fronte alla corte, / e mi posi il cuore sul palmo. / Lo stringo forte nel pugno” (ibidem).

Nelle poesie del desiderio, in contrapposizione alle poesie d’amore per gli “estranei”, la persona amata si trasfigura per l’esito di una rievocazione nostalgica che prolunga l’opera del desiderio stesso, alterando i tratti del reale, dando vita a una figura idealizzata, di fatto mai esistita: “Il tuo nome mi evita ma il tuo corpo viene / fuori dal buio ogni volta che chiudo gli occhi. / Ogni volta sei più raffinata, finché il tuo essere / a stento riconoscerebbe la cosa che vedo (ibidem). I volti rievocati dal passato mediante il doloroso lavorio della memoria sono spesso evanescenti, i corpi sfuggenti, contigui ma distanti e l’abbraccio si risolve nella stretta mortale di un amore che “rimpicciolisce”, “che si nutre per avere più fame”, come il lupo di Dante.

Come le nubi, gli esseri umani si muovono e si scontrano, si fondono per mutare lo stato delle proprie sensazioni. Solo pochi tra loro riescono a unirsi, a far incontrare l’energia dei reciproci desideri, fondendosi in uno, nell’incontro/scontro di selci che dà vita a un fuoco durevole:

[…]

Osservo come si addensano le nubi

in arcipelaghi sulle loro correnti,

come alcune sembrino fondersi

solo per passare a diverse altitudini;

Come poche scambino la carica del lampo

o assumano una forma insieme, e tutte

si stiano alterando; e come quando un leone

corteggia una leonessa, si trasformi in pioggia.

(Da “Un cambiamento delle cose”, III)

Esiste quindi la possibilità di un amore durevole, di un amore che irriga e genera vita, di un amore che è in grado di rievocare dall’assenza la persona, la sua essenza reale, colmando, almeno in parte, il vuoto lasciato dalla distanza, più spesso dalla morte. È l’amore descritto in tanti straordinari ritratti disseminati in ogni sezione di questa raccolta, in cui corpi e volti appaiono ridisegnati con tratti nitidi, o chiaramente definiti a tutto tondo dal pennello della memoria, che, paradossalmente, soltanto in absentia consente a chi resta di ritracciare i profili delle persone amate e di riportarne alla luce le vite, e tutto ciò che ha consentito alla relazione – d’amicizia, d’amore, di parentela, d’ammirazione o venerazione – di proseguire oltre i confini della vita, solo in apparenza tracciati dalla morte. Nelle poesie d’amore, i tratti delle persone di volta in volta descritte, rappresentate e rievocate divengono nitidi, netti, così reali che ci sembra di poterle vedere e toccare, di poterne sentire le parole, spesso restituite fedelmente; la loro presenza si avverte così viva e attuale che ci sembra di poter condividere i gesti consueti e quotidiani del loro passato, rievocati dal poeta per riportare in vita le persone care. In “Piano”, per esempio, il poeta mette in scena se stesso, ripercorrendo i gesti della donna perduta, facendone risuonare prima la musica, poi il silenzio, da custodire in sua vece, finché anche noi sediamo in quella stanza, e abbiamo l’impressione di vedere la donna suonare, di poter seguire la danza delle dita sulla tastiera e delle spalle nell’aria: “Abituato come sono a sentirti suonare, / ti ascolto tenendo le mani sui tasti / e posso immaginare di sedere in disparte / paziente, a guardare le tue spalle muoversi /nella musica come ondeggia un ballerino”. Analogamente, nella poesia “Il caprifoglio” il poeta ripercorre i quotidiani gesti della persona assente per poterne rievocare la presenza, colmando il vuoto da lei lasciato nella casa dei luoghi che le sono appartenuti, per poi prendere sempre più piena coscienza dell’insostituibilità d’ogni presenza: “Non sono innamorato / delle piante, ma di te – e resto con ciò che facesti / di un giardinetto e un albero spaccato / brancolo tra le tue incombenze, mite ma non incantato”. Chi resta non può dunque in alcun modo sostituirsi alla presenza assente di chi se ne è andato, ma può attendere che essa si manifesti nei segni che aveva tacitamente predisposto: “Solo che arriva il caprifoglio, / un’aria che preparasti, per riempire il tuo posto”.

Nella splendida raccolta L’amore degli estranei, il procedimento rievocativo degli assenti tipico della poesia di Schmidt si mostra nella sua massima compiutezza. Ci troviamo qui di fronte a una galleria di ritratti straordinariamente vivi, attraverso i quali il poeta, seguendo una cronologia inversa, dall’adultità all’infanzia, ripercorre le tappe della sua vita e della sua formazione di poeta e di individuo attraverso le persone che l’hanno accompagnata, quando non condizionata e determinata. In questa raccolta, più che mai nell’opera di Schmidt, appare chiaro come le persone rappresentino per il poeta pietre miliari, come gli incontri costituiscano cruciali tappe esistenziali, come l’amore degli estranei sia un luogo, che ha accolto il poeta per aiutarlo a definirsi, per scontro o per incontro, per grazia e dolcezza, oppure per ruvidità e durezza. E tutte queste persone – vicine, amiche, familiari – restano sconosciute per tutta la durata della loro vita, prossime, spesso intime, eppure estranee, perché solo l’assenza e la rielaborazione concessa dalla distanza temporale attraverso il lavorio interpretativo della memoria consentono al poeta di coglierne l’essenza, attraverso la ricostruzione dei gesti quotidiani, delle debolezze e delle fragilità, al di fuori del condizionamento imposto dalla presenza.

Talvolta, come già nella poesia “Le stanze in alto”, nella raccolta Scegliendo un ospite, l’epifania tra gli estranei avviene – in forma di breve illuminazione rivelatoria – quando essi sono ancora prossimi e congiunti nella vita, quando uno spazio di silenzio e perfetto, ideale isolamento crea le premesse perché gli amanti possano ri-conoscersi, avvertirsi vicini nella propria estraneità, indissolubilmente legati in un rito sacrale di comunione che istituisce un ponte tra passato e presente e crea uno spazio sacrale in cui la reciproca presenza è celebrata come un dono:

[…]

Guardandoci, facciamo lo stesso collegamento

con quella calda sera che la pioggia si raffreddò,

la piccola stanza dietro di noi, l’enorme letto,

prima ci trovavamo a nostro agio nel silenzio,

ancora come sconosciuti stranamente perduti

in un accidentale sacramento, che si fissano

a vicenda, presso la porta chiusa a catenaccio.

Analogamente, nel IX ritratto di L’amore degli estranei, Schmidt ricorda uno dei rari momenti in cui il padre, citando, una volta nella vita soltanto, Hugo, gli era parso meno estraneo e dunque tanto più sconosciuto, così come quando scoprì della sua insospettabile amicizia con il poeta repubblicano León Felipe, cui la poesia IX è interamente dedicata.

Quello che il poeta mette in luce nei ritratti di L’amore degli estranei è l’aspetto più occulto delle persone di volta in volta incontrate, i loro piccoli segreti, il lato oscuro lasciato in ombra dalla consistenza invadente della loro presenza, che in qualche modo ne adombra l’essenza. La galleria di ritratti si apre con una lunga poesia dedicata al padre, forse il più sconosciuto e al contempo il più prossimo di tutti gli estranei rappresentati, e si chiude con una poesia dedicata alla madre, compianta e rimpianta come il simbolo di quell’amore solido, da sempre esistente, cui non siamo in grado di ancorarci per non cadere.

“Facile amare i morti!” Scrive Schmidt nella poesia di apertura di L’amore degli estranei. Amare i morti è facile perché la morte, come l’assenza, porta via ogni pregiudizio e preconcetto – gli stessi che il poeta ha voluto esorcizzare nel lettore tacendo i nomi dei dedicatari delle sue poesie –, l’assenza appiana, relegandoli nella distanza, ogni incomprensione e conflitto, perché la morte, con la complicità del tempo trascorso, smussa gli spigoli, addolcisce le asprezze, consentendo di vedere le persone nella propria autenticità. È perciò soltanto dopo averlo perso che il poeta riesce a vederlo davvero il padre, a comprendere la rigidità e le distanze del genitore severo che lo ha “condannato” all’esilio definendolo “educazione”, per scrivergli infine la lettera d’amore – “la prima” – di questa poesia, che ridisegna l’uomo e i suoi luoghi “più teneramente, con precisione”, portando per la prima volta in luce la somiglianza tra padre e figlio, viva e pulsante al di là di ogni distanza e differenza: “Ora come ora sento i tuoi zigomi nel mio sorriso, / i tuoi gesti mi piegano le braccia e agitano la testa. / Il puro tono del tuo fischio trova le mie labbra / come fosse un’eco, un riflesso”.

La poesia ha per Schmidt il compito di ridisegnare – e dunque in qualche modo riportare in vita – le persone care, custodendo e “proteggendo” la tenerezza del ricordo, consentendo a chi resta di ritrovare in tal modo anche quella parte di sé che gli era stata negata, oppure celata dal trascorrere del tempo: “Ti proteggiamo come facciamo coi ricordi giovanili, / come fossi un bambino / che toccò in noi un’innocenza sedimentata” (III). Altrove sono gli “estranei” stessi a imporre la propria ideale presenza, quasi a non voler andar via, oppure siamo noi che ci ostiniamo a non lasciarli andare: “Se sei morto, cosa sono queste magie che ancora fai? Se sei / morto, perché sei tanto indiscreto, i tuoi segreti cadono / come foglie da un albero nella morsa del freddo, con scopa e cestello / lei raccoglie fatti, come se tale verità importasse davvero” (II).

Paradossalmente, è la morte a rendere più vive le persone nella memoria, riportando la mente a ciò che di loro avevamo dimenticato, o cui non avevamo dato peso, restituendoci la percezione della sacralità dell’esistente: “Nella memoria non sei morto / ma lontano sulla tua isola blu, a praticare / un centinaio di voci contro la marea distratta” (XII). Non solo la concretezza dei gesti delle persone sconosciute e care continua a vivere nella memoria, ma anche i loro gesti s’incarnano nelle persone che sono state loro prossime ed estranee e che fanno inconsapevolmente rivivere gli assenti in ciò che di loro hanno “ereditato”, senza neppure rendersi conto dell’entità del lascito e del significato simbolico che per altri riveste: “Vidi l’insegna del tuo laboratorio su Insorti / l’ultima volta che rincasai, e attraverso la finestra / tuo figlio José al lavoro con gli strumenti. A cosa? / Avrei voluto chiedere. / Curioso quanto di qualcuno sia senza volerlo / preso a prestito, non riconosciuto né restituito” (XVI).

L’Amore degli estranei rappresenta nel suo complesso un sofferto, amorevole espediente mediante il quale il poeta cerca di porre riparo alle disattenzioni cui la vita ci induce, saldando tardivamente i propri debiti di cura e di attenzione nei confronti delle persone care e di quelle che hanno avuto un ruolo determinante nella sua vita, fornendo un apporto cruciale alla sua crescita, dedicando a ciascuna di loro una “elegia, / immaginario risarcimento” (XII), che risarcisce anche il poeta di ciò che non è stato in grado di dire agli “estranei” nel corso della loro vita:

Ho ancora i suoi libri sugli scaffali, e ora

li ho letti, e lui è morto; eppure spunta

dalla neve inglese, fuori dall’aria viziata dello studio

di tanto in tanto, non a infestare, ma a qualificare

la mia serietà, a dire, “Non sei più un ragazzo.”

(XVII)

Solo tardivamente, dunque, siamo in grado di percepire appieno la differenza sostanziale esistente tra il desiderio che ci spinge lontano, e l’amore che ha tentato invano di radicarci e sottrarci all’esilio da noi stessi e dalla casa originaria, e che ha continuato a incoraggiare e sostenere i nostri passi nella distanza, per poi ricordarci che “L’amore ha bisogno di una casa”, quella dove spesso siamo amati mentre cerchiamo amore altrove (“Altrove”). Così nella struggente poesie finale della raccolta L’amore degli estranei, quella dedicata alla madre, una chiusa (e di fatto un’apertura) che nell’andamento cronologico regressivo rappresenta un ritorno all’utero e la nascita a una nuova consapevolezza, si legge:

[…]

Se ne avessi il coraggio conterei tutte le perdite.

È il vero amore che ho guastato. Anche quando scelsi

risentito l’esilio c’era. Sapevo che era dato

e che solo la morte poteva prenderlo, come ha fatto,

ponendolo dove riecheggia come un richiamo

mattina, sera, ora. Se provo a camminare,

bimbo che rischia i primi passi verso braccia invitanti,

cado a metà strada, e prendo male l’amorevole sorriso.

Strofinandomi gli occhi mi alzo e ci riprovo.

(XX)

È nella cruciale raccolta La resurrezione del corpo che confluiscono gran parte dei temi portanti della poesia di Schmidt, conciliandosi e armonizzandosi in una rielaborazione tutta personale dell’iconografia e della simbologia cattolica ortodossa, piegate all’espressione della visione dell’autore, che in qualche modo respinge gli aspetti più cupi del Cristianesimo, celebrando la sacralità della carne non come semplice involucro dello spirito, bensì come complemento dell’essenza. All’amore come bisogno, all’amore come “paura e bisogno” (“Sera, Lancashire…”) delle prime poesie e all’amore in absentia delle poesie di L’amore degli estranei si contrappone, o meglio si giustappone qui la sacralità dell’amore che è venerazione spinta fino alla dissoluzione nell’Assoluto dell’altro.

In “Giacobbe e l’angelo” il desiderio diviene elemento propulsore di una mistica unione amorosa, che trasforma lo scontro tra Giacobbe e la – concretissima e presente – creatura angelica in una fusione d’anime che presuppone un paradossale incontro dei corpi che si sfiorano, senza voler definire o nominare, bensì dando testimonianza dell’esistenza dell’invisibile: “Non era questione di nominarlo. Ne fui testimone, / ogni spanna di lui che toccai e baciai e amai / ma lui, che mi tolse la venerazione dalle dita, / che mi prosciugò del desiderio, che mi fece amare”.

Nella poesia che dà il nome a questa raccolta, che racconta di come Cristo resusciti una ragazza malata, Cristo stesso è mosso da “desiderio non bisogno” e dalla “passione che dà la vita, o amore; e poi compassione”, la passione di una madre che dà la vita e che non teme il decadimento del corpo, la caducità della carne, bensì la venera, con i suoi odori e umori e fino al decadimento che evoca la morte:

[…]

Cosa sente lui quando calda e tremante la solleva

dal giaciglio, quasi senza peso, così liscia, e tutti

gli odori su di lei, feci e sudore vecchio, l’odore

del cuoio capelluto, e il fiato quasi dolce, una sorpresa;

quella calda carne liscia, quelle feci e fiori, urina

e altro ancora; e sulle braccia quel velo di peluria

fino ai gomiti, poi l’oscurità perfettamente liscia,

sostanza d’ombra, la sua carne, così liscia, e il respiro

ora non più affaticato e nervoso in quel corpo floscio;

[…]

Anche in “Regressione”, che ripercorre, da una prospettiva eccentrica e personale, il martirio di San Sebastiano, il desiderio è rappresentato come estasi mistica, energia che innalza l’individuo al di sopra del dolore, al di sopra della debolezza e della fragilità del corpo, oltre l’abbandono, e fino alla gioia della dissoluzione, all’estremo sacrificio del corpo offerto all’abbraccio di Dio:

[…]

Tale era la sua fede, la grazia gli diede allegria:

in ogni occhio acceso l’amore piantava lo stelo di una

freccia, e in gola, anche, un’asta simile a un uccello

schiumava e sprofondava, l’aria e il flegma sfuggivano;

legato mani e piedi, con la bocca inzeppata di stracci,

era il suo modo di cantare inno e salmo

mentre tutte le armi pagane scrosciavano giù

l’aria azzurra verso di lui, il primo porcospino di Dio.

Anche nella poesia, dal titolo emblematico, “Desideri scomposti” è descritto un lungo viaggio di formazione/regressione del protagonista, che in qualche modo ripercorre a ritroso il passaggio dalla paganità – con la sua simbologia solare e i suoi dei partecipi delle vicende umane – al Cristianesimo, con la sua iconografia dolorosa e buia. In questo suo viaggio il protagonista abbandona infatti un mondo di “croci e incroci” per camminare “pieno di stupore”, senza contare i giorni, “leggendo i simboli”, mentre “gli allegri dei locali / gli saltavano e capriolavano davanti, mostrandogli la via / oltre la vera e propria spina dorsale di quel continente”. In questa sorta di nuovo eden utopico, luminoso e pacifico, il protagonista, sgravato dalla colpa e dal dolore, “produceva i rumori di un uomo libero dal Cristianesimo, / nell’inesplorata, intatta terra selvaggia, la sua dolce voce / accarezzava le orecchie di insetti, bestie e volatili selvatici / e le orecchie degli spiriti del luogo […]”. In questo territorio di pace e d’armonia, incontaminato dalle croci e dal sangue, il protagonista procede “con l’anima disposta all’amore, come un focolare, il cuore / in fiamme ma intatto perché un tale promiscuo calore / sorprende e non fa ceneri bensì rapimento e linguaggio” e perfino Cristo è liberato dal suo calvario e non rivolge al padre il suo disperato perché: “abbandonato da tutto ciò che aveva servito, eppure / danzante e scintillante al di sopra della ressa delle onde”.

A turbare l’armonia, a dissipare la pace e interrompere l’armistizio con l’esistenza è, ancora una volta, il desiderio, che si contrappone alla passione, che si nutre invece dell’essenza della persona amata, anche (o addirittura ancor più) in assenza del suo corpo e del tocco di un bacio o di una carezza: “È diventato vecchio e banale, e ora / conosce il desiderio. Conosce il desiderio perché non ha / mai conosciuto passione in sé prima, desidera / una voce, un tocco. Dal suo precipizio presto / come una sula si tufferà, o come una pietra”.

La passione è la brace che arde lentamente, dolcemente, sotto le ceneri lasciate dal desiderio, che tutto vuole toccare, stringere abbracciare e che tutto consuma.

Solo quando la fiamma alta del desiderio è domata gli amanti trovano finalmente l’uno nell’altro un autentico e durevole sostegno:

[…]

Un giorno fu tutto finito. Ci destammo, era sparito.

Come quando un circo lascia un borgo inanimato,

o è l’Epifania e tutti gli alberi accesi covano fuoco

nei cortili sul retro e il fumo fa lacrimare.

Ci voltammo l’uno verso l’altro senza più nulla cui

tenerci oltre l’altro. Restammo nella città presso la baia.

Una luna si gonfiò dal mare e, una volta sorta, sfumò

in una notte ora reale, da abitare insieme.

(“Desiderio”)

Da Una parola che il vento ci ha passato. Poesie 1972-2015, in uscita per Edizioni Kolibris. Traduzione di Chiara De Luca

Scorpion

Under its stone, it pleats and unpleats ebony,

it digs a bed which is a body-print exactly,

room for pincer, tail and sting.

If it elbows out, it leaves

cold evidence of tenancy.

Bedded with it, less precise,

ambling grubs and sloe-worms

eat and burrow deep sometimes as earthworms,

not worrying that fast eel of their element—

it flinches, deadly at a grain’s shift.

I follow you hunting with jar and trowel.

Each time you turn the right stone up:

warm flat stones which roof an airless square of dark

and hold all night the sun’s warmth

for the black king-pin of the poor soil.

The stone raised, the creature’s tense and cocked.

Tail curled, it edges forward, backward—its enemy

so big he is invisible (though a child)

hunched over it, who trembles too

at such a minute potency.

And you flick it with the trowel into the jar.

It jerks and flings its fire in all directions

at hard transparency. You bear it to an anthill,

tip it on the dust. Like a cat it drops

right side up, into a red tide of pincers.

It twitches its tail and twice stings itself—

to death. Piece by piece it is removed

underground by the ants—a sort of burial—

perhaps to be reassembled as an effigy

somewhere deeper than we can know

bound home with an empty jar,

the field full of upturned stones.

Scorpione

Sotto la sua pietra, piega e spiega ebano,

scava un letto, il calco esatto di un corpo,

spazio per tenaglia, coda e pungiglione.

Se sgomita in fuori, lascia

un gelido indizio della sua presenza.

Allettati con lui, meno precisi,

lente larve vaganti e orbiettini

mangiano e scavano a fondo talvolta come lombrichi,

senza turbare la rapida anguilla del loro elemento –

implode, letale al minimo moto di un grano.

Ti seguo a caccia con vaso e cazzuola.

Ogni volta che rovesci la pietra giusta:

calde pietre piatte a coprire un quadrato senz’aria di buio

e tengono tutta la notte il calore del sole

per il nero perno del misero suolo.

Sollevata la pietra, la creatura è dritta e tesa.

Coda arricciata, di lato avanza, indietreggia – il nemico

per quanto grande è invisibile (eppure bambino)

curvo su di lui, altrettanto tremante

a una tale minuta potenza.

E dolcemente lo spingi con la cazzuola nel secchio.

Si scuote e lancia il suo fuoco in ogni direzione

a dura trasparenza. Lo porti a un formicaio,

lo rovesci sulla polvere. Come un gatto cade

in piedi, in una rossa marea di pinze.

Torce la coda e si punge due volte –

a morte. Pezzo dopo pezzo è trasportato

sottoterra dalle formiche – una sorta di funerale –

forse per essere ricomposto in un’effige

più a fondo di quanto possiamo sapere

diretti verso casa con un secchio vuoto,

il campo pieno di pietre rovesciate.

Wasp’s Nest

It was the fruit I wanted, not the nest.

The nest was hanging like the richest fruit

against the sun. I took the nest

and with it came the heart, and in my hand

the kingdom and the queen, frail surfaces,

rested for a moment. Then the drones

awoke and did their painful business.

I let the city drop upon the stones.

It split to its deep palaces and combs.

It bled the insect gold,

the pupa queens like tiny eyes

wriggled from their sockets, and somewhere

the monarch cowered in her veil of wings

in passages through which at evening

the labourers had homed,

burdened with silence and the garden scents.

The secret heart was broken suddenly.

I, to whom the knowledge had been given,

who was not after knowledge but a fruit,

remember how a knot of pains

swelled my hand to a round nest;

blood throbbed in the hurt veins

as if an unseen swarm mined there.

The nest oozed bitter honey.

I swaddled my fat hand in cotton.

After a week pain gave it back to me

scarred and weakened like a shrivelled skin.

A second fruit is growing on the tree.

Identical—the droning in the leaves.

It ripens. I have another hand.

Nido di vespe

È il frutto che volevo, non il nido.

Il nido pendeva come il più ricco dei frutti

contro il sole. Presi il nido

e con esso vennero al cuore, e alla mano

il regno e la regina, fragili superfici,

fermate per un istante. Poi i ronzii

si destarono e fecero il loro penoso dovere.

Lasciai che la città cadesse sulle pietre.

Si ruppe fino ai favi e ai profondi palazzi.

Sanguinò l’oro insetto,

le regine crisalidi come occhi minuscoli

strisciarono fuori dagli involucri, e chissà dove

il monarca si rannicchiò nel velo d’ali di lei

in passaggi attraverso i quali la sera

erano rincasate le operaie,

cariche di silenzio e odori di giardini.

Il cuore segreto fu infranto all’improvviso.

Io, che avevo ricevuto la conoscenza in dono,

che non cercavo conoscenza ma un frutto,

ricordo come un nodo di dolori

mi gonfiò la mano in un nido circolare;

pulsante di sangue nelle vene ferite

come scavate da uno invisibile sciame.

Il nido grondava miele amaro.

Mi fasciai la mano gonfia col cotone.

Una settimana dopo la pena me la rese

ferita e indebolita come una pelle raggrinzita.

Un secondo frutto sta crescendo sull’albero.

Identico – il ronzio tra le foglie.

Matura. Ho un’altra mano.

The Freeze

We can’t sleep tonight. The ice has formed—

from thin skin at evening to deep stone.

With midnight the boat’s aground in it.

Planks shriek against the hardening.

Below deck a film of frost pales everything.

Our breath makes beads of ice.

We pace between the hatch and bunks. The world

would end by ice tonight, for sure, if we lay down.

Come outside: the wind has sculpted sails to drapery;

on the line our laundry’s rigor-mortis.

Night will hardly darken all this glass—

the stars are treble on its rippled plane.

We started from a tropic on whose shore

the lizards’ tongues were flames of malachite

in leaves that trailed on to the tide,

and crimson fish were couriers there

to caverns where eels uncoiled their sting.

Night plankton burned our wake—

for years we have been heading north.

When lips are tucked away for good

and rigid as ice-starched shirt and trousers

we pass the climax of our slow miasma,

and the river hardens in the arteries

till the heart with the hull surrenders

to stillness and is broken like a stone,

when our histories are minuted, adjourned,

our faces upturned to a Sabbath star,

this will be the scene if we can see,

the fish arrested with the drifting tyres,

the dry snow driven into dunes of ash.

It was not like this in the other place—

there all was fire and water, nothing stilled the waves

that might be furious though they never died

to the intolerable vacancy

we pace to keep the blood awake. Come down.

We’ll light the burner, thaw our fingers out.

We are the ashes that will cover us,

our inch of life, our mile, our field of breathing.

Congelamento

Stanotte non riusciamo a dormire. Il ghiaccio è nato –

da pelle sottile la sera a spessa pietra.

A mezzanotte la barca vi si è incagliata.

Le assi stridono contro l’indurimento.

Sotto coperta una pellicola di ghiaccio imbianca tutto.

Il nostro fiato fa perle di ghiaccio.

Camminiamo tra boccaporto e cuccette. Il mondo

congelerebbe, senz’altro, se ci coricassimo.

Usciamo: il vento ha scolpito dal velame tendaggi;

sul filo il nostro bucato è in rigor mortis.

A stento la notte oscurerà tutto questo vetro –

le stelle sono triplicate sul suo piano increspato.

Siamo partiti da un tropico sulla cui riva

le lingue delle lucertole erano fiamme di malachite

in foglie che ancora strisciavano verso la marea,

e pesci cremisi là erano corrieri

per caverne dove le anguille svolgevano il pungiglione.

Plancton notturno bruciava la nostra scia –

per anni abbiamo fatto rotta verso nord.

Quando le labbra sono nascoste per sempre

e rigide come camicia e pantaloni inamidati dal ghiaccio

superiamo l’apice del nostro lento miasma,

e il fiume indurisce nelle arterie

finché il cuore con lo scafo non si arrende

alla quiete e si spezza come una pietra,

quando le nostre storie saranno messe a verbale, a giorno,

i nostri volti rivolti alla stella del Sabbath,

sarà questa la scena se potremo vedere,

pesci fermi con le ruote motrici,

neve secca ammassata in dune di cenere.

Non era così in quell’altro posto –

là tutto era fuoco e acqua, nulla placava le onde

che potevano infuriare pur senza mai morire

all’intollerabile vacanza

camminiamo avanti e indietro per tenere sveglio il sangue.

Scendiamo. Accederemo il fornello, ci scongeleremo le dita.

Siamo le ceneri che ci copriranno,

la nostra spanna di vita, il miglio, il campo del respiro.

________

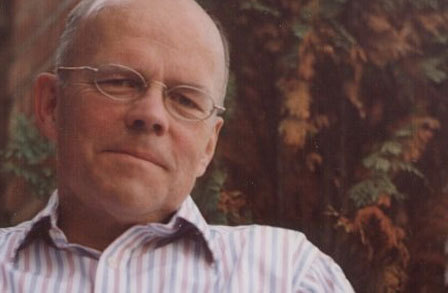

Michael Schmidt è nato in Messico nel 1947. Ha studiato al Wadham College di Oxford. È Professore di Poesia alla Glasgow University, dove è Responsabile del Programma di Scrittura Creativa. Nel 1969 è uno dei fondatori della casa editrice Carcanet Press Limited, di cui è direttore editoriale. Nel 1972 ha fondato la “PN Review”, una delle più importanti e autorevoli riviste letterarie nel panorama della letteratura di lingua inglese. Poeta, narrtore, curatore di antologie, traduttore, critico e storico letterario, è membro della Royal Society of Literature. Nel 2006 gli è stato assegnato un O.B.E. (Officer of the Order of the British Empire) per il servizio reso alla poesia. Di Michael Schmidt è già uscita in Italia l’edizione bilingue di The Stories of My Life (Le storie della mia vita, Kolibris 2015, traduzione di Chiara De Luca).