Da un’idea di Luigia Sorrentino

A cura di Fabrizio Fantoni

___

Pittura infinita

di Ruggero Savinio

Molta parte del mio cammino si è svolta fra una qualche identificazione con i miei parenti, e la contemporanea volontà di trovare una mia verità.

Se un esito c’è stato, di questo doppio movimento, è stato lento. Posso dire, però, che, pensandoci adesso, a cose fatte e a vita quasi conclusa – anche se la volontà di cambiare e imboccare strade diverse non mi abbandona mai nemmeno alla mia età – il mio problema più proprio è quello di vedere che cosa ho fatto a partire dalla materia ereditata.

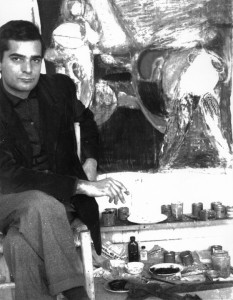

Da ragazzo la mia educazione visiva si formava sulle opere dei miei parenti, più di mio padre, che vedevo al lavoro. Si formava anche sulle immagini dei libri di casa, dove scoprivo spesso artisti allora fuori moda, e che io quindi ho conosciuto tra i primi: i romantici tedeschi, Friedrich, Boecklin, ecc. Possiedo ancora disegni fatti da bambino nei quali, con inesperienza infantile, parafrasavo i quadri di mio padre. (Nella foto Ruggero Savinio, ritratto da Mario Dondero, 1963).

(Ruggero Savinio, Passaggio della colomba, 1965)

Da quando ho incominciato a considerare la pittura come mio destino, e cioè molto presto, ho nutrito per la pittura di mio zio de Chirico una ammirazione grandissima. Erano gli anni del suo ripiegamento barocco, per molti un ritorno indietro, ma io ammiravo la sua grande maestria e desideravo di arrivare un giorno a possederla. Questo, che si può chiamare «la virtuosa invidia» dei gesuiti, mi dava un senso d’inadeguatezza. Non ero sicuro che sarei diventato un giorno un pittore tanto sapiente. Qui può cadere un inciso che riguarda i due fratelli. Mio padre giustificava il ritorno del fratello alla tradizione con la volontà di diventare, lui così evidentemente pittore-poeta, un pittore pittore, e per questo si era messo alla scuola di Delacroix, Rubens… Per mio padre la pittura doveva, invece, servire a dire o raccontare qualcosa. «Io sono un pittore di là dalla pittura», diceva. I problemi tecnici, formali non lo interessavano.

(Ruggero Savinio, Giochi d’acqua, 1979)

Quanto a me, io ero preso, come ho detto, dal magistero di mio zio, e lo seguivo anche nella polemica antimodernista: lui diceva di avere la missione di ritrovare la grandezza perduta della pittura del passato. Mio padre, dal canto suo, cercava di farmi capire che la modernità ha le sue ragioni. Sono le ragioni che ho visto, poi, in certe sue formule scritte, come quella di «fine dei modelli». Era proprio la fine dei modelli della tradizione artistica, culturale, religiosa, politica, che produceva l’arte contemporanea, priva ormai di puntelli nel passato. È la situazione nella quale ci troviamo ancora, e alla quale cerchiamo, come si può, di far fronte.

Quanto a me, io ero preso, come ho detto, dal magistero di mio zio, e lo seguivo anche nella polemica antimodernista: lui diceva di avere la missione di ritrovare la grandezza perduta della pittura del passato. Mio padre, dal canto suo, cercava di farmi capire che la modernità ha le sue ragioni. Sono le ragioni che ho visto, poi, in certe sue formule scritte, come quella di «fine dei modelli». Era proprio la fine dei modelli della tradizione artistica, culturale, religiosa, politica, che produceva l’arte contemporanea, priva ormai di puntelli nel passato. È la situazione nella quale ci troviamo ancora, e alla quale cerchiamo, come si può, di far fronte.

Entrambi gli artisti avevano una sapienza, che, per semplificare, posso chiamare accademica, da de Chirico appresa nei suoi studi fra Atene e Monaco, da mio padre posseduta con una naturalezza che mi è sempre sembrata sorprendente.

Per affinare la mia educazione pittorica, e, per così dire, imparare il mestiere, cominciai a frequentare lo studio di de Chirico intorno ai quindici anni. Non è stato un tirocinio lungo, è durato, sporadicamente, fino ai miei vent’anni.

Di carattere mio padre e mio zio erano diversi. Mio padre incoraggiante in un modo quasi imbarazzante. Una volta, come ho raccontato da qualche parte, di fronte a un amico presente e davanti a me, disse: «Vorrei che Ruggero diventasse un grande uomo, o almeno un grande pittore». Con questo pesante viatico m’incamminavo nella vita.

Mio zio de Chirico era meno incoraggiante, e, soprattutto, l’altissima qualità del suo mestiere mi sembrava difficile da raggiungere.

Una sera, in casa di una nota attrice, dove ero condotto da mia madre in rappresentanza del marito morto, un famoso scultore mi domandò che cosa facessi.

«Vado nello studio di mio zio per imparare la tecnica», risposi.

«Ma non c’è una tecnica, ce ne sono tante…»

Questa frase fece deflagrare le mie certezze e cominciai a sperimentare, per conto mio, altri linguaggi.

Intanto frequentavo l’università, Facoltà di Lettere. Ungaretti era il professore di Letteratura italiana. Il grande e temibile latinista, Ettore Paratore, teneva un corso su Ovidio. Queste suggestioni, la poesia latina, la poesia di Ungaretti e di Jorge Guillen, insieme con i resti visibili delle antichità romane, i muri scrostati coi frammenti di pittura, alimentavano un mio gusto che si nutriva anche delle suggestioni della pittura chiamata allora materica. Facevo un grande uso di gesso: impasti rilevati e colore molto bianco. Erano quelli che ho considerato, dopo, i miei primi quadri adulti.

(Ruggero Savinio, Musa, 2005)

Intanto avevo diradato la frequenza all’Università, e cominciato lunghi soggiorni a Parigi. All’informale materico (Fautrier, Dubuffet) si andava sostituendo qualcosa che è stato chiamato, per un breve periodo, nuova figurazione. A Parigi ero interessato a un pittore che, abbandonata l’astrazione, era passato a una strana pittura figurativa, si chiamava Bernard Dufour, e in seguito non ne ho più sentito parlare. Quanto a me, io sono stato sempre, o mi sono considerato, un pittore figurativo, anche se con differenti gradi di riconoscibilità.

Intanto avevo diradato la frequenza all’Università, e cominciato lunghi soggiorni a Parigi. All’informale materico (Fautrier, Dubuffet) si andava sostituendo qualcosa che è stato chiamato, per un breve periodo, nuova figurazione. A Parigi ero interessato a un pittore che, abbandonata l’astrazione, era passato a una strana pittura figurativa, si chiamava Bernard Dufour, e in seguito non ne ho più sentito parlare. Quanto a me, io sono stato sempre, o mi sono considerato, un pittore figurativo, anche se con differenti gradi di riconoscibilità.

Negli anni Sessanta volevo uscire da una certa chiusura, che mi sembrava addirittura neoclassica, dei miei quadri bianchi dalle forme calcinate e rocciose. Cercavo un nuovo dinamismo. Una suggestione la trovai nel libro sull’arte inglese che mi mostrò il mio amico Giovanni Previtali, compagno nel soggiorno alla Cité Universitaire di Parigi, fra il ’60 e il ’61, grande storico dell’arte, allievo di Longhi, e purtroppo morto giovane. Le immagini di Flaxman, Blake, mi suggerivano un dinamismo nuovo e una nuova apertura dello spazio. Intanto al bianco si era sostituito il colore, un colore caldo, arancio bruno, o anche, invece, freddo e azzurro. Così furono i quadri con i quali tenni la mia prima mostra personale a Milano, nel 1962. Da lì incominciò la mia storia professionale, di pittore, che si svolse prima fra Roma e Parigi, e poi a Milano, dove rimasi per più di vent’anni, fino al mio ritorno definitivo a Roma.

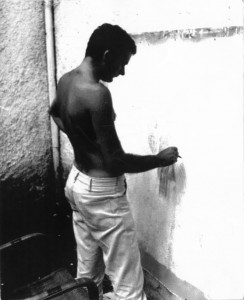

(Nella foto Ruggero Savinio, fotografato da Mario Dondero, 1963)

Un’altra suggestione per una nuova apertura dello spazio e un nuovo dinamismo mi aveva dato l’opera di Licini, alla quale mi sentivo vicino. Di Licini, pittore appartato, anche fisicamente, tornato a vivere nel suo paesello di Monte Vidon Corrado, nelle Marche, si sentiva parlare di più da quando aveva vinto il Gran Premio alla Biennale di Venezia, nel 1958.

Un’altra suggestione per una nuova apertura dello spazio e un nuovo dinamismo mi aveva dato l’opera di Licini, alla quale mi sentivo vicino. Di Licini, pittore appartato, anche fisicamente, tornato a vivere nel suo paesello di Monte Vidon Corrado, nelle Marche, si sentiva parlare di più da quando aveva vinto il Gran Premio alla Biennale di Venezia, nel 1958.

Il 1958 era uno degli anni della mia formazione. Questa formazione si svolgeva dentro un mondo artistico diviso e contrapposto fra pittori realisti, o meglio neorealisti, sostenuti dalla critica di sinistra, e pittori astratti, che volevano, come dicevano, svecchiare l’arte italiana e indirizzarla verso la modernità. Licini, pur essendo comunista, e addirittura sindaco del suo paese, non aveva niente a che fare col guttusismo imperante.

Anch’io, come ho detto, volevo fare una pittura figurativa, ma fuori dagli schemi neorealisti. Mi ero mosso, e mi muovevo fra modi che adesso si possono chiamare d’informale materico, e altri di figurazione metamorfica, ma sempre restando nella Figura, sia che si trattasse di forme vegetali, alberi, imbozzolati e solidificati come rocce, o di figure che avevano parvenza umana, ma sfuggente e fantasmatica, entro spazi inventati.

Licini non è stato che uno degli artisti che mi hanno interessato del tempo. Che mi hanno suggestionato, e dai quali credevo di dover imparare qualcosa. Prima, nei miei primissimi inizi, contemporanei agli anni di studio da de Chirico, c’era stato l’interesse per la cosiddetta Scuola Romana: Mafai, Scipione, ecc., oltre a quello per un pittore allora vivente, che portava quel gusto a un realismo intenso e forte, come certi pittori antichi: Alberto Ziveri. Io e i miei amico lo ammiravamo, e facemmo in modo che venisse a vedere la nostra prima mostra a tre, 1956. Un altro pittore appartato e un po’ segreto, considerato un pittore per poeti, data l’amicizia e la stima dei poeti fiorentini, da Parronchi a Luzi, ecc., era Mario Marcucci. Lui era soprattutto il riferimento del mio amico Lorenzo Tornabuoni.

Per riassumere, mi pare di essermi sempre rivolto con interesse verso pittori indifferenti al richiamo dell’attualità, ma che conservavano invece, pur con linguaggi diversi, un legame continuativo con la tradizione della pittura.

I miei fari, che sono cambiati nel tempo, sono stati volta a volta Delacroix, di cui leggevo il Diario, con la volontà d’imparare, non solo a dipingere, ma a vivere da pittore. E poi le scoperte, favorite da certe Biennali degli anni Cinquanta, di pittori come Munch, o Richard Gerstl, un pittore austriaco morto suicida giovanissimo nel 1908, di straordinaria intensità e libertà formale.

(Ruggero Savinio, fotografato da Alessio Guarino, 2015)

(Ruggero Savinio, fotografato da Alessio Guarino, 2015)

Ho nutrito a lungo un interesse, quasi ossessivo, per un pittore tedesco morto a Roma intorno al 1880, Hans von Marées. Voleva riportare in pittura il grande stile, qualcosa come un classicismo moderno che, in qualche modo, ha influenzato certi pittori del Novecento, come Sironi. Diceva Marées che l’immagine deve nascere da un lungo lavorio, come una gestazione. In questo polemizzava con i suoi compagni tedeschi italianizzanti: Boecklin, Feuerbach, ecc., per i quali il punto di partenza è il racconto.

Se ci penso adesso, scopro che tutti i pittori che mi hanno interessato fortemente, alla cui scuola ho cercato di mettermi, hanno praticato una pittura libera da formalismi e gabbie stilistiche. Nel mio lavoro, dentro di me sentivo l’antitesi, e quindi la scelta obbligata, fra quello che si chiama stile, e l’abbandono. Io sono sempre stato un pittore piuttosto abbandonato, con ricorrenti crisi d’insoddisfazione e il desiderio d’imboccare la strada del rigore e dello stile.

È anche curioso che certi pittori che mi hanno sempre affascinato, dal Piccio, pittore lombardo della prima metà dell’Ottocento, a Tiziano, soprattutto l’ultimo, più libero e sfatto Tiziano, a Degas dei pastelli, tornano adesso, in vecchiaia, ad affascinarmi di nuovo.

Ripenso adesso a Munch, a Gerstl, al vecchio Tiziano, al Piccio, a Degas, come a quelli nei quali è contenuto il senso della mia vita di pittore, ai quali mi sento di dover guardare ancora una volta.

Per riassumere e semplificare posso dire che questo senso della pittura è un sentimento romantico, ma aldilà di ogni racconto poetico che la parola romanticismo porta con sé. Arrivo a pensare che questo sentimento esprime il proprio sentimento della pittura. Un sentimento che coinvolge mente, anima e corpo. La corporeità, cioè il sostrato di ogni immagine, e anche di ogni nostra esperienza di linguaggio. La profondità selvaggia che per Merleau-Ponty sottende il linguaggio, quello che i greci chiamavano chora, o hyle, tutto quello che, a mio parere, la modernità ha lasciato da parte. La profondità selvaggia può anche essere chiamata mito. Questo vuol dire non considerare il mito un repertorio di storie e d’immagini, ma il fondo oscuro dal quale le immagini tendono a svincolarsi per farsi presenti.

In questo, come puoi vedere, il territorio che ho cercato di ritagliarmi, e nel quale ancora, faticosamente, mi muovo, è molto diverso da quello dei miei parenti. Niente racconto, ancorché venato d’ironia, ma l’ascolto di quel fondo originario e magmatico che, secondo me, sottende tutta la pittura, tutta la grande pittura del passato. L’ascolto, l’osservazione, e anche l’esperienza quasi tattile del vuoto di immagini, che è anche una perfetta pienezza.

So di essere stato prolisso, ma spero, almeno, di essere stato, o aver cercato di essere, chiaro. È così?

Il senso della mia scrittura è una riflessione continua e ansiosa sulla pittura, e anche su di me, ancora impigliato in questa situazione – vocazione, destino, condanna, dono. Per il futuro voglio, come ho detto, ripercorrere, sempre più intensamente, il cammino imboccato tanto tempo fa, con sempre più intensità e libertà, dato che la libertà, l’indifferenza alla cronaca e al giudizio altrui, è uno dei doni che la vecchiaia, a volte, può regalare.