20140518 Tampere, kirjailija Jyrki Vainonen. Kuva: Marjaana Malkamäki

Testo introduttivo e traduzione di Giovanni Agnoloni

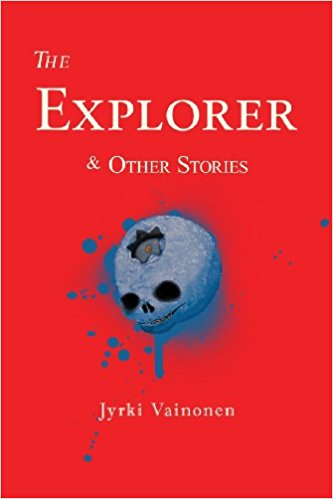

Ho avuto il piacere di conoscere Jyrki Vainonen, scrittore e traduttore finlandese, in occasione di un breve soggiorno a Helsinki, circa un anno fa. La sua scrittura, che ho apprezzato leggendo la traduzione inglese di una sua raccolta di racconti, The Explorer & Other Stories, mi ha fin da subito colpito per la capacità di fondere realismo ed elementi immaginativi e surreali, il che lo pone un passo oltre il comune errore di dividere la letteratura in generi. Vainonen esalta, al contrario, la grande efficacia della fusione di elementi ascrivibili al “fantastico” con la descrizione della vita nella sua nuda oggettività, e utilizza questi stilemi per condurre un’analisi onesta della natura umana e dei suoi archetipi. Le sue storie toccano i grandi temi dell’esistenza, dall’amore alla morte, dalla solitudine alla crescita e altri ancora. Ma, soprattutto, la sua è una narrazione seducente, densa di suggestioni sensoriali e capace di mantenere la suspense giusto quanto necessario per rendere la lettura profondamente coinvolgente, ma senza mai scadere nell’effetto. Anche gli elementi surreali scivolano all’interno delle trame con naturalezza, quasi fossero “cose normali”. Le difese razionali del lettore vengono così colte impreparate, e la valenza archetipica ha maggior facilità a emergere. Del resto, la formazione di questo scrittore (destinatario di diversi premi e tradotto in varie lingue) è altamente letteraria, anche in relazione alle sue traduzioni di autori del calibro di William Shakespeare, Jonathan Swift e Seamus Heaney.

Ne Il giardino, queste sue qualità vengono evidenziate da una storia in apparenza semplicissima, ma che in realtà affonda quanto mai nel profondo dell’emotività umana, ritraendo un passaggio doloroso e cruciale nella vita di un bambino.

Jyrki Vainonen – Il giardino (dalla sua raccolta di racconti The Explorer & Other Stories, Cheky Frawg Books, 2011)

Traduzione dall’inglese di Giovanni Agnoloni

Una volta che i miei genitori ebbero terminato il loro lavoro in giardino, quel venerdì, gli stivali del babbo e i pantaloni della mamma erano tutti ricoperti di polline. Quando questo toccava la pelle, si trasformava in una sostanza giallastra e vischiosa che, se strofinata, si spandeva soltanto, e non veniva via neanche col sapone e una buona spazzolata. «Non c’è niente da fare se non aspettare, sparirà col tempo», il babbo consolò la mamma al serbatoio dell’acqua, quando non rimaneva altro che arrendersi. Lei sembrava disperata; scosse la testa e si guardò le mani, che erano rosse da quanto le aveva strusciate.

Salirono in veranda, e la mamma s’infilò subito in casa. Il babbo vide che ero a sedere su una sedia di vimini all’estremità del portico, dove stavo sfogliando un libro sulla natura, anche se non sapevo leggere.

«È caduto e si è aperto, Geremia. La mamma e io non abbiamo avuto il tempo di spostarci.»

I suoi occhi ardevano di eccitazione. Aveva la parte calva della testa macchiata di quella roba appiccicosa, e nei riccioli grigi che bordavano il cuoio capelluto c’erano fiocchi di polline. Si stava levando gli stivali nell’ingresso. Quelli non collaboravano, e non si staccavano dai suoi piedi nudi solo perché scuoteva le gambe. Infine, con un grugnito, si chinò e cercò di toglierli a mano. Quindi sospirò profondamente e si strofinò la mano sui pantaloni, che erano già coperti di sporco e macchie di vernice.

Mi accovacciai nel punto più lontano della veranda. L’ombra del frassino che cresceva all’angolo della casa cadeva lì, all’inizio della sera. Mi misi il libro in grembo. Il babbo camminava avanti e indietro sul terrazzino, i magri polpacci marroni e tutti solcati da un reticolo di vene. Aveva i piedi sporchi, e potevo vedere del sudiciume nero tra le sue dita, del tipo che a volte avevo anch’io.

«Quel baccello era completamente pieno di polline. Ce n’era tantissimo, sicuramente diversi chili.»

Riuscivo a stento a distinguere le sue parole. Borbottava da un angolo della bocca, così capii che era turbato, e che la caduta di quel frutto aveva messo in agitazione lui e anche la mamma.

Sapevo di cosa stava parlando. All’inizio dell’estate era comparsa una protuberanza sopra un arbusto che cresceva sul retro del giardino, proprio su uno dei suoi rami più alti. Nel corso della stagione, poi, quel bozzolo era gonfiato fino a diventare una sorta di baccello, duro come un osso. Ora, alla fine dell’estate, e appena prima che cadesse, era diventato delle dimensioni di una testa umana, e la superficie esterna era liscia come un guscio d’uovo.

Ignoravamo che pianta fosse quella su cui cresceva quel frutto. Nonostante avessimo esaminato attentamente vari erbari e libri di botanica, e disturbato amici e parenti che se ne intendevano un po’ di giardinaggio, non eravamo stati capaci di identificare quell’arbusto. Era già lì, accanto alla recinzione, accovacciato su un tratto di prato scolorito dal sole del pomeriggio, quando un anno prima avevamo acquistato la casa – cortile, giardino e tutto. Non avevamo prestato particolare attenzione alla pianta, in precedenza, perché non era così imponente o gradevole da vedere. I suoi rami di legno erano spessi come polsi, lisci e ricoperti da una corteccia scura, e le sue foglie avevano la forma e le dimensioni di mani, e sbatacchiavano nel vento come se fossero fatti di sottili strati di latta.

Per via del suono delle sue foglie, lo chiamammo l’arbusto di latta. In seguito, gli demmo anche il nome di arbusto-bulbo o pianta del baccello.

Verso la fine della primavera, prima che comparisse quel bulbo, il ramo più alto aveva, per circa una settimana, ospitato un fiore bianco delle dimensioni di un pugno, che aveva attirato sciami di api e insetti ghiotti di nettare. A volte ne ricoprivano completamente i petali, rovistando per tutta la bocca del fiore, e ci eravamo preoccupati che questo non riuscisse a sostenere tutto quel peso, finendo per rompersi e cadere.

Tuttavia resistette, e quando il fiore infine appassì, al suo posto comparve quello strano bulbo.

Da allora, i miei genitori a volte, durante i momenti di pausa, si sedevano su una panchina da cui potevano tener d’occhio il baccello. Anch’io presi l’abitudine di mettere una scala a pioli lì sotto, per studiarlo ogni giorno, picchiettando cautamente con le dita il suo guscio marrone scuro e scorrendo una mano sulla sua superficie, che anche nelle giornate più afose era sempre fredda, al contatto col mio palmo. Misurai diligentemente quella sfera con un metro a nastro, finché non fui in grado di comunicare ai miei genitori che stava crescendo di circa un centimetro alla settimana. Mi dissero che non dovevo sorvegliarlo di continuo, che non andava da nessuna parte, e scossero la testa quando dissi che avevo paura che qualcuno lo rubasse. Non passò molto tempo, che il ramo da cui il baccello pendeva cominciò a piegarsi sotto il peso del frutto. Nelle ultime settimane prima che il bulbo cadesse, quel ramo era rimasto sporgente di lato, apparendo fuori posto e alquanto buffo.

Adesso il baccello giaceva spaccato e aperto alla base dell’arbusto – e non l’avevo visto cadere! Serrai gli occhi e immaginai il gambo del frutto, lungo una decina di centimetri, spezzarsi alla base, e il ramo, improvvisamente libero dal peso del bulbo, oscillare verso l’alto con un fruscio e, pochi secondi dopo, il baccello colpire con un tonfo la pietra circondata dal centonchio e aprirsi in due.

Il babbo seguì la mamma in casa. Io scesi giù dalla sedia e poi dal portico. La finestra della cucina era aperta, e sentii l’acciottolio del coperchio di una pentola di minestra spostato dalla mamma. Raggiunsi il vialetto che portava sul retro del giardino in mezzo ad aiole di sempreverdi in piena fioritura. I gialli, rossi e bianchi accesi intessevano intorno a sé un velo di profumo. Nella caligine, le api e le mosche intorno ai fiori ronzavano e le farfalle svolazzavano, posandosi sui fiori per rimettersi subito dopo in volo. L’erba lungo il vialetto, per tutto il percorso, mi arrivava fino alle ginocchia, perché, una volta che qualcosa metteva radici nel nostro giardino, veniva lasciata crescere liberamente.

Uno spaventapasseri se ne stava, sbilenco, sul limitare dell’orto. Il babbo e io gli avevamo appeso dei barattoli vuoti alle braccia, sulla schiena e sulla pancia. Quando non c’era vento non sferragliavano. Dietro lo spaventapasseri correva una serie di arbusti: caprifoglio, corniolo e lillà. Era fresco, sotto i lillà, e spesso mi ero intrufolato là per riposarmi, nelle giornate più torride. Faceva ancora tanto caldo che i sandali mi s’incollavano alle piante dei piedi.

Nei pressi del cespuglio di latta trovai un bel disordine: le due metà del baccello giacevano a terra su un fianco. Una parte era rotolata sulla destra della pietra, e un’altra sulla sinistra. C’era polline dappertutto: sui gusci e sulla pietra, su un cerchio d’erba di quasi due metri di diametro, sui rami più bassi e sul cespuglio di latta. Stetti attento a non avvicinarmi troppo, in modo da non sporcarmi.

Meno male che non c’è vento, pensai. Se soffiasse soltanto un minimo, la polvere sarebbe ovunque, e diventerebbe come una pappa sulla mia pelle sudata.

Come scese la sera, la mamma e poi il babbo dissero che non si sentivano bene e andarono a stendersi a letto. “Geremia”, spiegò lui, “noi ci riposiamo un po’. È rimasta un po’ di zuppa, in frigo. Prendine, stasera, se hai fame. E nella dispensa c’è del pane.” Chiuse la porta della camera da letto, e io rimasi completamente solo. Non mi dava fastidio. Mi piaceva stare solo. Ben presto, dalla camera non si sentì più provenire alcun suono. Pensai che i miei genitori si fossero addormentati, perché stavano male ed erano stanchi, ma anche perché erano frastornati dal fatto che era caduto il frutto della pianta del baccello.

E poi, il babbo si era ricordato di coprirsi la testa, nel calore pomeridiano? La mamma doveva sempre rammentargli di mettersi un cappellino per proteggersi dal sole. Lasciai dormire i miei. Andai al serbatoio dell’acqua per togliere la schiuma saponosa galleggiante che loro avevano lasciato sulla superficie e che formava chiazze disposte come a rete. Affilai la lama della falce con la pietra da cote, così che non dovesse farlo il babbo la mattina dopo. Erano giorni che programmava di tagliare il fieno e le erbacce dietro una delle aiole di sempreverdi. Girai per il giardino contando le mele col dito, ma ce n’erano così tante che persi il conto.

Alla fine decisi semplicemente di sedermi tranquillo su una panchina. Ero sicuro di riuscire a sentire le piante che crescevano: le radici che frusciavano nell’oscurità del terreno, mentre i lombrichi ruminavano le loro strette gallerie nella terra, e le talpe soffiavano col naso nelle tane dietro l’orto. Il babbo mi aveva detto della vita di un giardino e di quello che succede in natura.

A sera, alle otto, mi venne fame. Mangiai la zuppa di verdure fredda e pane dolce fatto con lievito naturale, semi di girasole e malto. Per dessert, nel frigo trovai dello yogurt preparato dalla mamma.

A sera, alle otto, mi venne fame. Mangiai la zuppa di verdure fredda e pane dolce fatto con lievito naturale, semi di girasole e malto. Per dessert, nel frigo trovai dello yogurt preparato dalla mamma.

Non sentivo ancora nulla, attraverso la porta chiusa della camera da letto. L’intera casa era immersa nella quiete, e solo il frigorifero, di tanto in tanto, ronzava. Un uccellino cinguettò per un po’, fuori in giardino, proprio sotto una finestra aperta. Quando mi avvicinai, però, era già volato via. Adesso potevo sentire la sua voce nervosa venire dalla protezione del fogliame.

Dopo aver mangiato, mi sedetti in veranda per qualche minuto e sfogliai il libro che non avevo ancora finito. C’era una grande foto rossa di un tramonto. Mentre la guardavo e scorrevo le mie dita sulla pagina, mi accorsi che in effetti il sole stava tramontando, e tingeva di cremisi le sommità degli alberi, prima di affondare alle loro spalle. Era il momento senza luce prima del crepuscolo. Il tempo delle ombre, pensai, mentre mi guardavo intorno furtivamente. Il terreno cominciò a raffreddarsi, la notte premette la rugiada contro l’erba e diffuse nell’aria l’odore del suolo e delle piante in decomposizione. Il ronzio degli insetti era già cessato, e non si poteva più sentire neanche il suono degli uccelli.

Rimasi sul portico per quasi due ore. Alle dieci e mezza era già troppo buio per fare qualunque cosa fuori, e mi venne la pelle d’oca, sulle braccia nude. Misi un segnalibro tra le pagine, chiusi il libro, rientrai e bussai alla porta dei miei genitori. Nessuna risposta. Bussai di nuovo, un po’ più forte. Ancora niente. Girai la maniglia e spinsi con cautela per aprire.

Per quanto nella stanza ci fosse buio, vidi subito che la mamma e il babbo stavano ancora dormendo. Giacevano fianco a fianco, distesi sulla schiena, il babbo a destra e la mamma a sinistra, e si tenevano per mano. Avevano ancora indosso i loro abiti da giardinaggio. Le macchie del polline risaltavano come chiazze scure sul tessuto. Il babbo aveva la bocca aperta, come sempre quando dormiva profondamente.

Uscii in punta di piedi e mi richiusi la porta alle spalle.

Fu soltanto quando raggiunsi la mia stanza al piano di sopra e scivolai sotto le coperte che mi venne in mente che il babbo prima non stava russando. E lui russava sempre, quando dormiva supino.

I miei genitori non si alzarono il giorno dopo, né quello dopo ancora. Quel malanno sembrava aver fiaccato gli ultimi brandelli della loro energia. Ogni volta che sbirciavo dentro la camera da letto, giacevano sempre supini, mano nella mano, con il volto sereno. Ero certo che, quando non c’ero io a guardarli, si sorridessero l’un l’altra, e che questo desse loro la forza per combattere la malattia.

Mi presi cura di loro meglio che potevo. La mattina sollevavo le tapparelle della camera e aprivo un po’ la finestra per far entrare aria fresca. Avevano bisogno di luce, lo sapevo. Aria fresca e luce del sole. Quella che filtrava attraverso le piccole aperture delle tapparelle riempiva la stanza di righe luminose. I miei avevano un aspetto piuttosto strano, pallido, chiazzato e a strisce. Di tanto in tanto, pareva perfino che il colore delle macchie di polline si fosse scurito, e che i loro margini si fossero estesi. A volte era come se, con le loro ultime forze e senza aprire gli occhi, la mamma e il babbo cercassero di parlarmi: le loro palpebre fremevano, e gli angoli della bocca si contraevano, e se mi chinavo su di loro potevo sentire delle parole frammentate: …da mangiare per te, Geremia… non ti preoccupare… passerà… acqua… il giardino…

Due volte al giorno, all’una del pomeriggio e alle sei di sera, disponevo del cibo su un vassoio e lo portavo nella camera dei miei genitori. Avevo sgombrato il comodino. Per fortuna sapevo bollire le patate e friggere i pezzi di carne che la mamma aveva messo da parte nel surgelatore durante l’inverno. Raccoglievo insalata, cipolle e cavolo dall’orto. Nel freezer c’era anche del pane, quel buon pane integrale cotto in forno dalla mamma. Qualunque altra cosa mi servisse, la prendevo al negozio: la mamma teneva i soldi per la spesa in un barattolo del caffè sul retro della dispensa.

Sia lei che il babbo erano in condizioni così penose che non avevano assolutamente appetito. Cercai di convincerli a mangiare, ma la cosa non aiutò. I loro pasti rimanevano intatti, e nella stanza iniziarono ad accumularsi cataste di vassoi. Dopo un paio di giorni, dalle pile di piatti cominciarono a irrompere nella stanza nugoli di mosche di un nero brillante, che dopo aver ronzato un po’ in giro si posavano in punti diversi della camera: vicino al soffitto, sul muro, sul paralume, sui piatti, sul bordo di un bicchiere di succo. Le più sfrontate usavano perfino la fronte o la pancia dei miei genitori come piste di atterraggio.

Le mosche ben presto si abituarono alla mia presenza, e non si spaventavano più. Erano così attratte dal cibo, così affamate, che potevo guardarle da vicino, mentre strappavano via pezzetti di carne o insalata con le loro lunghe bocche. Di tanto in tanto si strofinavano le zampette o scuotevano le ali.

Dal momento che la mamma e il babbo non sembravano infastiditi dalle mosche, le lasciai stare. Innocenti creature di Dio, avrebbe detto lei, ma il babbo avrebbe ribattuto che era fin troppo gentile.

Avevo steso sui miei genitori una coperta di lana che di solito era appoggiata alla spalliera del divano in salotto. Pensai che potessero aver bisogno di calore, perché quando avevo toccato loro la fronte, qualche giorno prima, mi erano sembrati freddi. Poiché non si lamentavano del cattivo odore emanante dagli avanzi rimasti nella stanza, presi a chiudere la finestra per la notte, in modo che non si raffreddassero ulteriormente.

Durante il giorno lavoravo in giardino. C’era un sacco di cose di cui occuparsi, forse perfino troppe per una persona sola, ma facevo tutto quello che potevo. Per fortuna, il babbo mi aveva insegnato. Innaffiavo e toglievo le erbacce, tagliavo l’erba e usavo la falce sul fieno dietro l’aiola dei sempreverdi, come il babbo aveva accennato, prima di ammalarsi. Dopo un po’, iniziai a costruire una staccionata intorno al compost. In effetti, ripresi proprio là dove lui aveva smesso, visto che aveva già disposto la maggior parte dei pali. Fissai a martellate delle sbarre tra questi, e quindi inchiodai delle assi verticalmente su di esse, lasciando un pollice di spazio tra l’una e l’altra. Le assi non erano perfettamente dritte, ma pensai che la staccionata fosse comunque venuta piuttosto bene. Mi dispiaceva, però, che il babbo non avesse la forza di alzarsi e venire a guardare.

La sera spesso sedevo nella camera dei miei genitori e gli raccontavo tutto quello che avevo fatto in giardino. Sapevo quanto era importante per loro, e quanto amavano ascoltare le mie faccende e sapere che mi stavo prendendo cura delle cose, ora che erano costretti a letto. Cercai di riferir loro tutto il meglio possibile, mettendoci il cuore e facendo dei gesti con le mani. Parlai dei grilli che frinivano, delle rane che sguazzavano nel piccolo stagno e degli uccelli che si posavano per bere. Raccontai anche dei fiori gialli del Farfugium japonicum e di come avevo spuntato le foglie secche e gli steli di quelli che erano già avvizziti, nell’aiola dei sempreverdi; e poi, come avevo segato sul retro le assi della staccionata, sul cavalletto che il babbo aveva costruito, e come la segatura si era accumulata lì accanto, sotto il punto in cui segavo. Spiegai loro come fossi stato abile col martello, e come si fossero infilati bene i chiodi nelle sbarre della recinzione. E descrissi le zanzare che sciamavano sopra il barile dell’acqua, la sera, nella luce del sole al tramonto. Non dissi soltanto quante volte mi ero dato il martello sulle dita, e che il pollice e il medio della mano sinistra mi facevano male, e le unghie erano diventate nere.

La mamma e il babbo ascoltavano le mie storie in silenzio e con gli occhi chiusi. Capii che non volevano sprecare energie parlando, ma avrei comunque desiderato che mi ringraziassero per il mio duro lavoro, e che la mamma mi facesse una carezza sulla testa o su una guancia. Una volta le sussurrai nell’orecchio che mi mancavano, ma lei non aprì gli occhi. Cominciai a sentire un po’ di paura.

Era adorabile il modo in cui, giorno dopo giorno, continuavano a tenersi per mano senza vergogna, nonostante io potessi vederli. Ed ero così felice quando, a volte, mi sembrava di vedere uno di loro annuirmi in segno di approvazione.

Un giorno, ai piedi del cespuglio del baccello era cresciuta una nuova pianta. Un germoglio verde scuro, alto una decina di centimetri, si era fatto strada, spingendo verso l’alto, tra le due metà del baccello e in mezzo all’erba e al polline appiccicato al suolo. Misi giù il mio annaffiatoio e mi chinai per esaminare il nuovo arrivato: avremmo forse avuto un nuovo arbusto di latta? Corsi subito a dirlo alla mamma e al babbo.

Il giorno dopo trovai un altro germoglio accanto al primo. Poi un terzo, e così via, finché il cespuglio non fu circondato da un cerchio di germogli robusti che crescevano rapidamente, nascondendo sotto di sé le due metà del baccello. Quando prese a squillare il telefono, mi spaventò a morte. Era sera ed era buio. Ero disteso sul mio letto e tenevo stretto il mio orsacchiotto, e quel suono insistente e molesto mi raggiunse le orecchie. Mi alzai a sedere, pensando che un frastuono del genere avrebbe risvegliato i morti nelle loro tombe, come a volte diceva la mamma. Poi, siccome il rumore non cessava, uscii dal letto e scesi giù per le scale con indosso la mia maglietta. Passo dopo passo, il suono si faceva più acuto, metallico e insistente.

Aveva sicuramente svegliato la mamma e il babbo.

Era come se l’intera casa stesse vibrando a tempo con quel trillo ripetitivo; come se da qualche parte, nelle profondità dell’edificio, ci fosse un gigantesco e scampanellante cuore metallico. Stavo per sollevare il ricevitore, quando il rumore cessò. Rimasi in piedi nel corridoio deserto con il braccio allungato, certo che chiunque avesse chiamato avrebbe ben presto riprovato. Invece, quel bell’oggetto nero attaccato al muro all’altezza dei miei occhi rimase in silenzio. Dopo aver sbirciato nella camera dei miei genitori, staccai dal muro il cavo del telefono.

Per fortuna i miei non erano stati svegliati dallo squillo, e pensai che non li avrebbe ridestati nemmeno l’acciottolio della presa sul pavimento. Mi assicurai che la porta d’ingresso fosse chiusa a chiave e che pure tutte le finestre fossero chiuse. Mentre tornavo al piano di sopra, le mie orecchie erano ancora perseguitate da quel suono metallico. Risuonava sulle pareti del corridoio e approfondiva l’oscurità negli angoli.

Mi misi a letto e attesi che giungesse il sonno. Decisi che non avrei più portato da mangiare ai miei genitori. Non ne prendevano, e la stanza era già piena di vassoi, piatti e posate. Non avevo tempo di mettere in ordine, perché dovevo occuparmi del giardino, anche se sarebbe stata una buona cosa per loro trovare del cibo, quando si fossero svegliati. Avrebbero certamente avuto fame.

La mattina dopo, il tanfo era diventato così forte che potevo assaporarlo. Le mosche sembravano essersi moltiplicate ulteriormente, e delle frenetiche larve bianche si alimentavano nella muffa ai lati di alcuni pezzi di carne.

Dovevo ancora entrare nella loro stanza, perché dovevo occuparmi dell’annaffiatura. Tutto ciò che cresce ha bisogno di umidità, come diceva sempre la mamma. L’acqua è l’alfa e l’omega, l’elisir della vita. Così, annaffio i germogli verde scuro che crescono in testa al babbo, nel mezzo della parte calva. Anche il palmo della mano destra della mamma appare di un verde promettente, come pure i vestiti di entrambi.

Le macchie di polline hanno diffuso sul pavimento una lanugine simile a muschio, che ha messo radici sottilissime attraverso il tessuto. Le radici sono attaccate alla pelle dei miei genitori, e se mi chino abbastanza vicino riesco vedere che hanno diffuso le proprie reti sotto la loro pelle. Le vene sono diventate così tenui da essere completamente invisibili.

Li annaffio quattro volte alla settimana. Al tempo stesso, raccolgo i pezzetti che si sono staccati. Una delle orecchie della mamma è caduta sul pavimento ieri, e il braccio sinistro del babbo, che era rimasto per lo più sospeso fuori dal margine del letto, adesso è definitivamente caduto. Nella sua spalla, dove prima era l’articolazione, ora c’è una cavità. Alla base di questa posso scorgere dei germogli verdi. Li ho avvolti con cura in un panno pulito, dopo aver scacciato le mosche.

La scorsa primavera avevamo coperto l’orto con della garza, e adesso cresce floridamente!

Certe sere passo ancora del tempo con la mamma e il babbo, perché so che per loro è importante. Gli racconto come tutto sta crescendo bene nel giardino, e che bel boschetto di piantine si è diffuso intorno all’arbusto di latta, dov’era caduto il baccello. Descrivo i virgulti, che adesso sono alti circa tre metri, e i fiori bianchi che sono comparsi sulla loro sommità. Tutte le volte che faccio i complimenti al babbo per il cespuglio di bulbi alto quasi un metro che gli fuoriesce dalla fronte, lui sembra contento.

Sono certo che la mamma, allora, gli stringa la mano con orgoglio. E sono anche sicuro che sapere come vanno le cose dia loro gioia e conforto, e li aiuti a sentirsi meglio. Forse già domani usciranno dal letto e continueranno quella che è la cosa più importante al mondo: nutrire nuova vita.