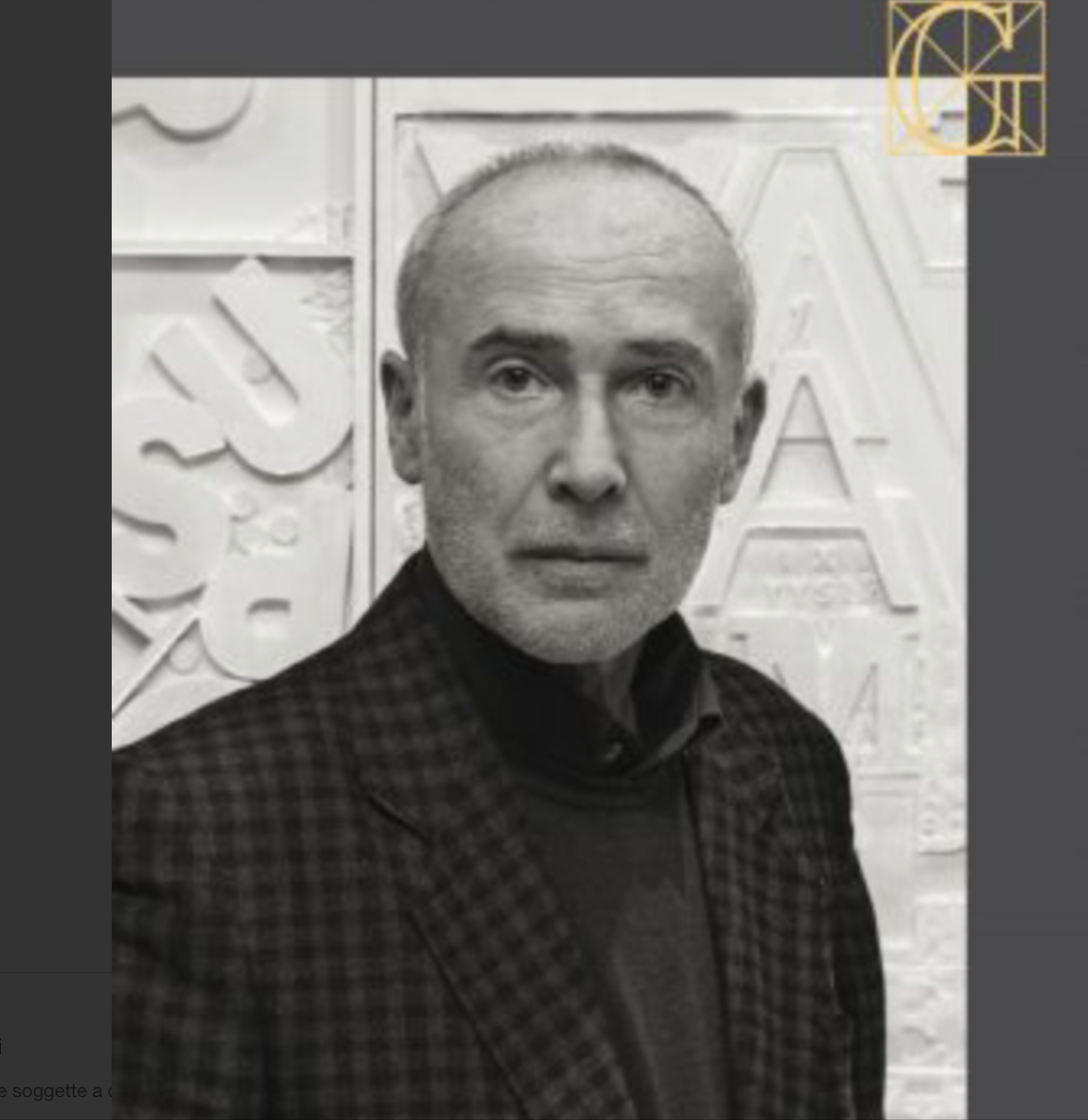

Mario Benedetti, poeta italiano. Foto Dino Igbani

Nota di Alessandro Bellasio

«altrove il sole ha la luce»

Poche le voci nitide, necessarie e immediatamente riconoscibili nella loro cifra lirica essenziale, come quella di Mario Benedetti. Una voce abitata allo stesso modo dall’allarme e dall’immedesimazione, dove la parola sa farsi a un tempo lucida e inerme, sapiente e commossa, e decisivo ne è il valore testimoniale, l’inaggirabile frontalità dell’esser vivi. Una parola esposta, come vuole il magistero di Celan. In essa tocchiamo con mano il significato della sentenza secondo la quale «la poesia è un dono fatto agli attenti». L’opera di Mario Benedetti è imbevuta fino allo spasmo – mai gridato, mai esibito, eppure netto e tangibile – di questa attenzione acuminata e partecipe, della cui energia segreta si alimenta l’evento lirico. Un’attenzione strenua, una fedeltà alle cose fatta di riserbo e di pudore, capace, con quel suo tono smorzato, con il suo calore trattenuto, di creare sempre uno spazio di intimità con il lettore, pur nella frattura e nei sussulti dello sguardo e del sentire, così connaturali allo stile di Mario Benedetti.

Un’intimità che passa principalmente da quel nucleo di disarmo che è forse la cifra stessa dell’opera, del poeta. In un’antica intervista, a proposito di Umana gloria, Benedetti ebbe a dire: «penso che la parola indifesa e colloquiale ma spaesante sia quella dell’uomo che muore, noi moriamo con queste parole, con queste pause del respiro». E Benedetti, con tale parola disadorna e rigorosissima, fatta via via degli elementi più semplici e umili del vivere (Umana gloria), dei suoi scarti e delle sue scorie inassimilabili (Pitture nere su carta), o ancora dei suoi frammenti mnestici e delle istantanee della caducità (Tersa morte), ha progressivamente, inesorabilmente portato la sua poesia – e insieme a essa noi tutti, suoi devoti lettori – in territori sempre più estremi, folgorati dal «brivido di stare», nel luogo senza ritorno in cui si incontrano parola, esistenza e verità: quel confine che non è più la vita, non è ancora la morte, ma in virtù del quale soltanto possono dispiegarsi ed essere tutt’uno la vita e la morte.

Come testimoniare i morti,

vivere come lo fossimo,

morire come lo siamo. Per la vita

è la scoperta

della morte e della vita.

Quel luogo, quel confine – geografico, oltre che lirico, nella biografia di Benedetti – ha un nome e un tempo precisi, è «l’ora dell’azzurro cupo» – questa tonalità spaesante, che è forse quella del cielo nel suo momento più ineffabile, quando il giorno, prima di trapassarvi, indugia un istante sulla soglia della notte, e nelle cose fa silenzio, appare in alto la prima stella. Ma è anche la tonalità di un astro sprangato, di un sole sottratto a sé stesso: «altrove il sole ha la luce». Altrove. Non qui.

Forse, nel dare quel titolo (Nell’ora dell’azzurro cupo) a una delle sezioni più brevi e ripide di Tersa morte, Benedetti si era ricordato di queste remote, solitarie parole: «io credo davvero che essi [i poeti] vivano in un vuoto spietato, dove le frecce volano senza che si possa deviarle, un luogo freddo, azzurro cupo». È quello il luogo della poesia, certamente della poesia di Mario Benedetti, il luogo sempre minacciato, sempre bersagliato dell’esistere, «rigagnolo lento | dove non è il tornare», «la parte vivente dei morti» e l’attimo fragile del miracolo, «dove insieme al tavolo rotondo il bicchiere | traslucido forma un’immagine concessa». In questo dissidio, in questa frattura convergono e collidono uomo, cosmo e poesia, come testimoniato per sempre in una delle liriche più affilate e vertiginose del nostro tempo.

Case, lastre che sono state occhi,

e il proprio nulla. Vaga

nel silenzio. E io so dire e non dire,

fu il perdono antico.

Non so, dove e quando, casa

degli uomini e delle bestie,

del loro nulla, come

sia nostro mondo, da lastre

a bastoncelli, la nostra luce

nell’universo, e questa pagina.