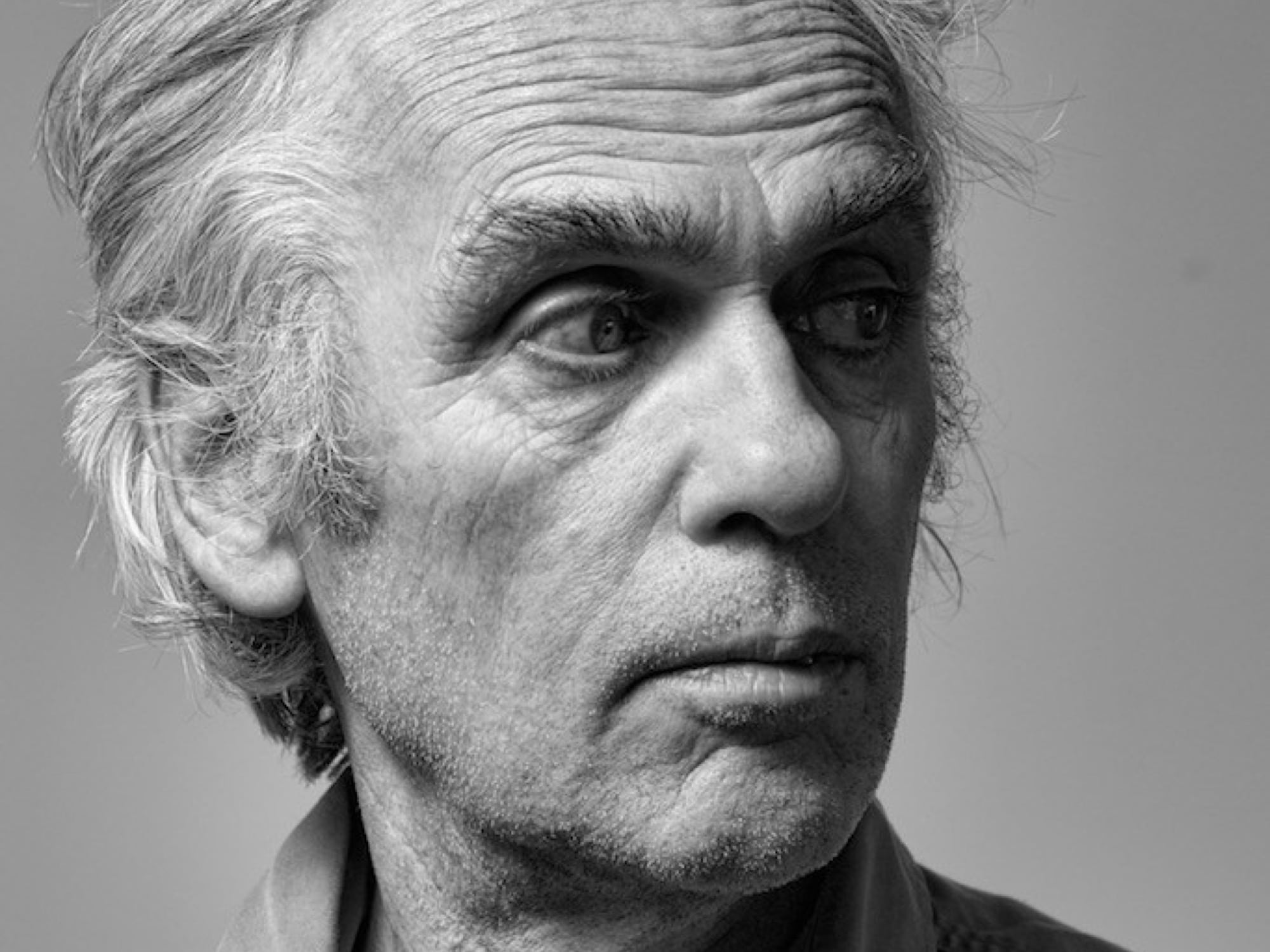

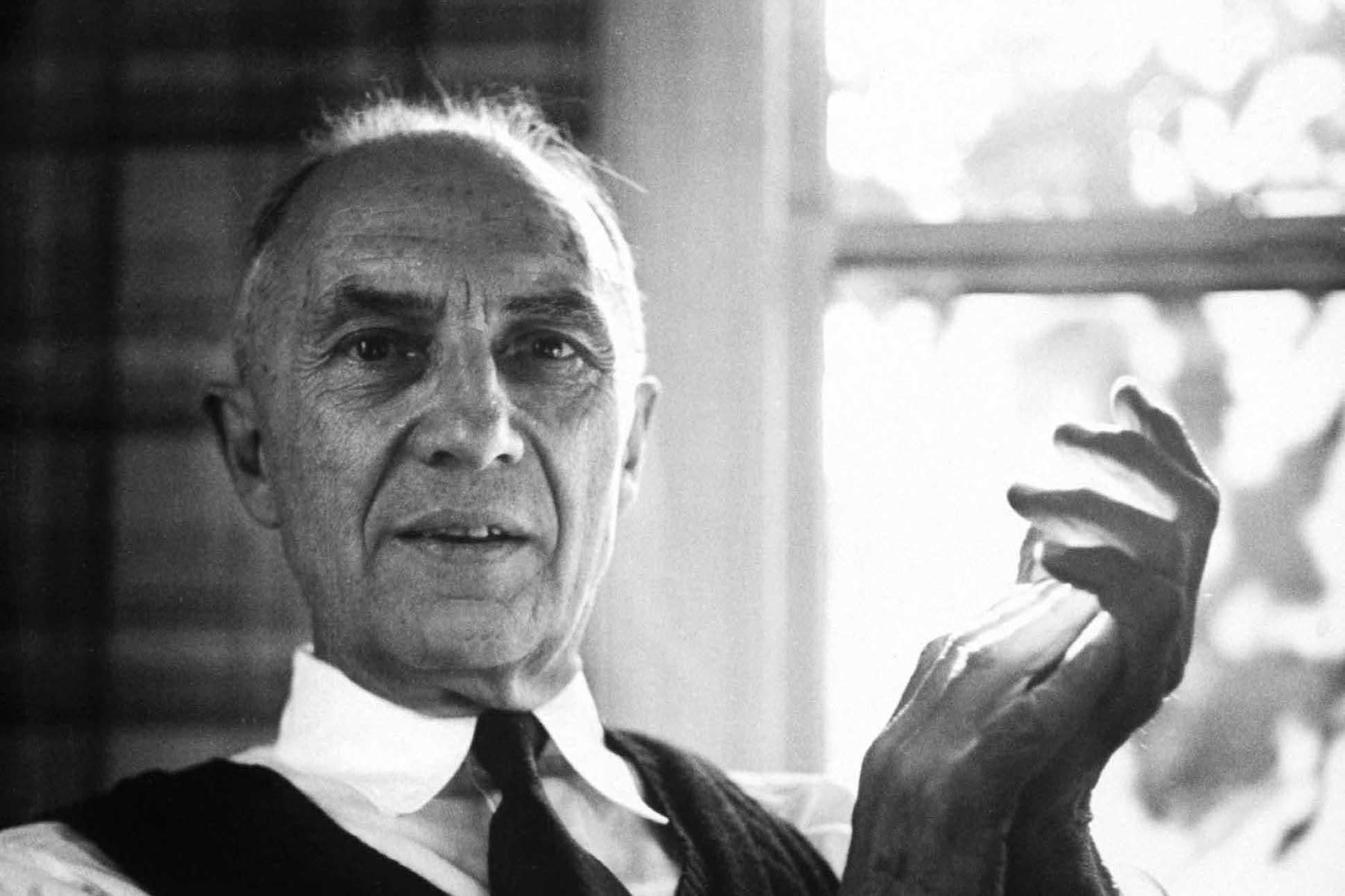

Umberto Piersanti, creidits ph Dino Ignani

ANTEPRIMA EDITORIALE

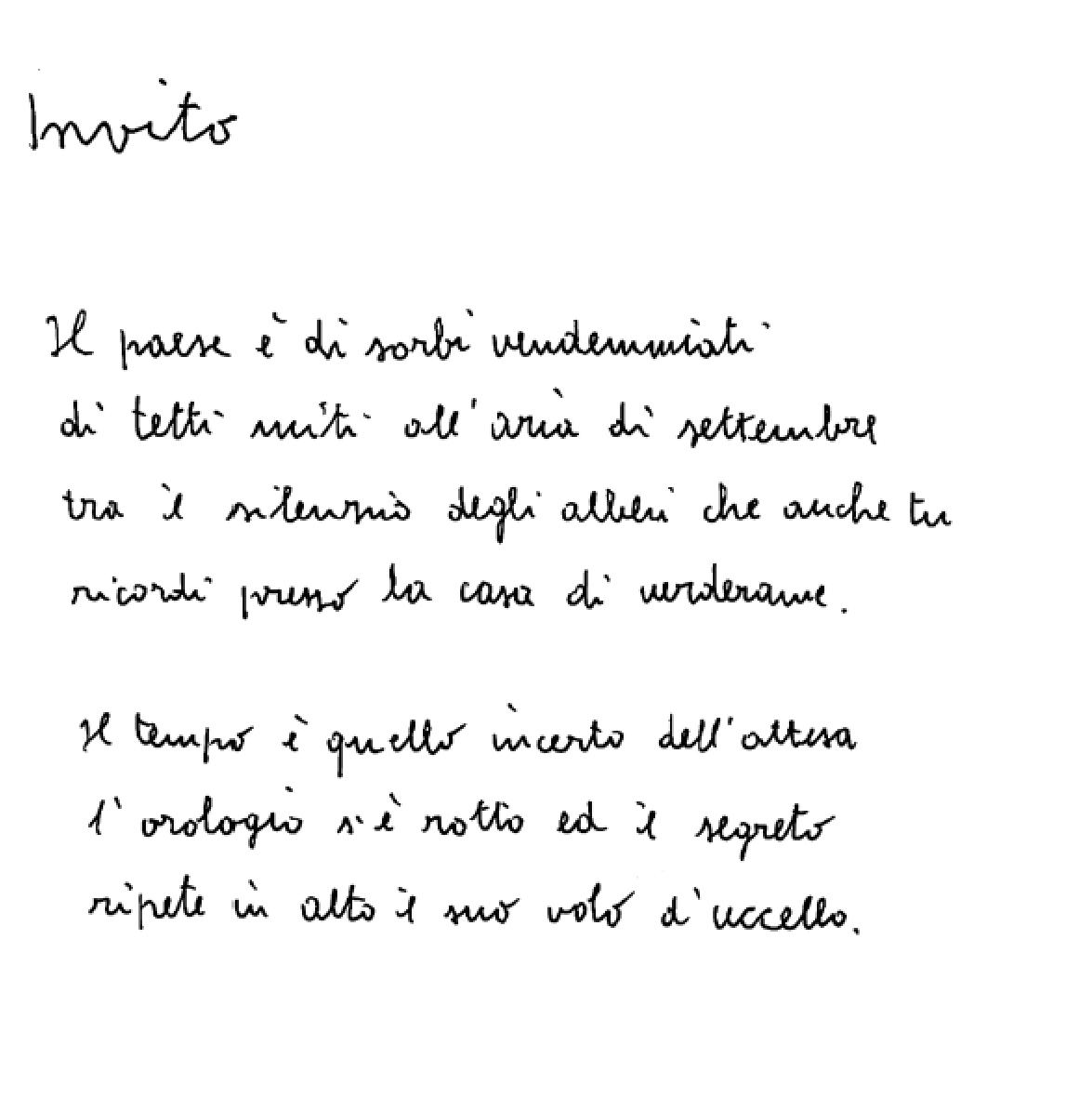

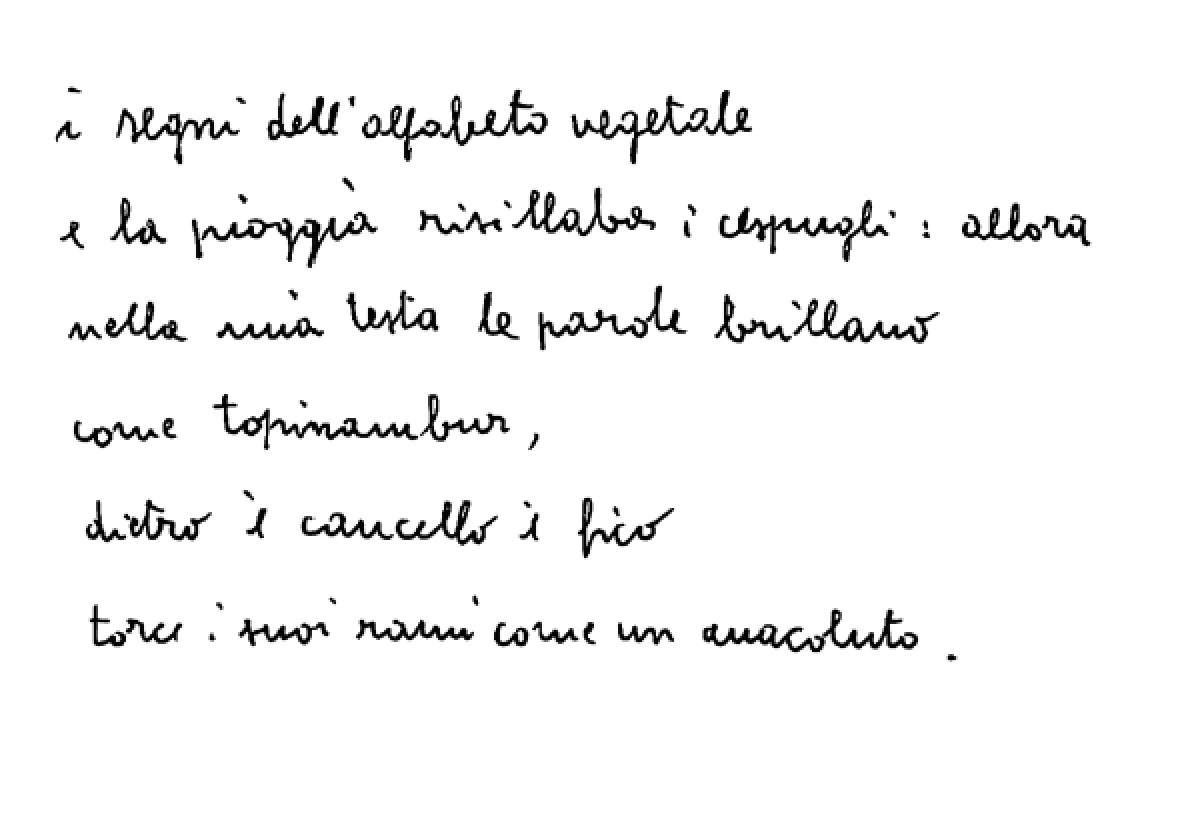

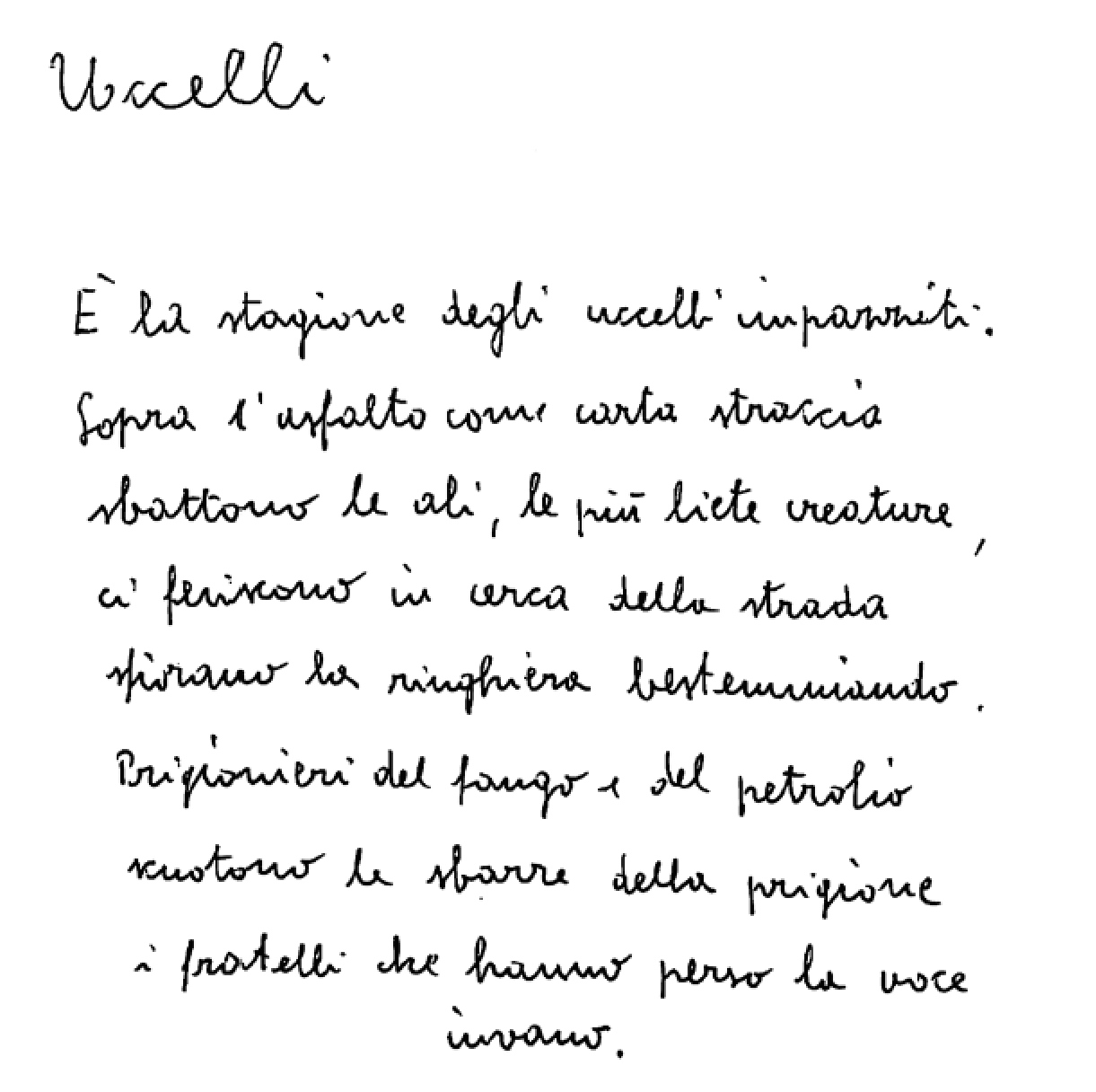

Nell’ultima raccolta di versi di Umberto Piersanti, Campi d’ ostinato amore, (la Nave di Teseo, 2020) il poeta urbinate conferma e condensa l’ identità e l’unicità di una voce che deposita con grazia il germe assoluto della sua poesia in una terra mitica e leggendaria: l’amato altopiano delle Cesane, il mondo antico e arcaico della civiltà contadina, le figure mitiche che lo popolano e l’ostinato silenzio dell’amato figlio, Jacopo.

La testimonianza poetica di Umberto Piersanti evoca una realtà naturalista scomparsa, un passato lontano dalla quotidianità, una civiltà remota, che riaffiora dalla memoria con uno spessore antropologico e magico.

(Luigia Sorrentino)

Il passato è una terra remota

a Giulia

no, non tra rossi papaveri

e fiordalisi come l’antica

col velo dentro al quadro

ma alta sugli stivali

nel terrazzo fumi,

e non mi guardi,

poi su gran verde stesa

quel tuo volto acceso,

e accesi gli occhi

così azzurri e persi,

sei la ninfa riversa

nell’attesa

e la tua bionda carne

m’invade e piega

passano innanzi agli occhi

le figure,

in altri tempi

e luoghi lontani

e persi, tu sotto la cascata

t’infradici i capelli

neri e sciolti

e mi sovrasti

chino sulla roccia

non conosci quei lampi,

non sai i tuoni,

Dicono che i soldati

salgono su lenti

dalla marina,

lei siede alla ringhiera

contro i bei vetri,

tu non ricordi il volto,

non sai la veste,

solo quelle ginocchia luminose

che appena intravedi

fra le trine

quando la casa cambi

o la dimora,

salgano le memorie

fitte alla gola,

e se tendi la mano

quasi le tocchi,

ma il muro che le cinge

è d’aria e vetro,

nessuna forza

lo può oltrepassare

il passato è una terra remota

magari non esiste,

non sai dove.

dicembre 2015

Volti

volti, volti nella mente

infissi,

sempre più infissi

e incerti,

e poi così lontani,

lontani e persi,

nell’oscura veglia

mi siete d’intorno,

vicini, così vicini

alle mani

e agli occhi,

padre da un grande tempo

dimori oltre la valle

che la nebbia copre,

la grande nebbia

che sta oltre,

oltre ogni casa

e campo,

come chi ha la vista

quasi spenta

risalgo con le mani

alla tua fronte,

su ogni piega

mi soffermo e insisto,

del tuo magro sorriso

ricerco il dono

e i tuoi occhi madre

sono i più chiari,

io me li stampo dentro,

mi fanno il sangue lieto

e nulla può il dolore

che m’abbranca,

restano chiari

e azzurri

oltre lo sguardo,

lo sguardo mio

che tanto s’appanna

sorella dalla veste chiara

ora m’allacci i pattini

e spingi alla discesa,

lascia ch’io tocchi ancora

i tuoi capelli così lunghi

e scuri

l’altra ha quei tacchi larghi,

larghi e spessi

degli anni di guerra,

tra le ginestre lei

rifulge tanto

che degli occhi appannati

lacera il velo

e padre e madre,

e la bruna sorella

l’altra più chiara,

la cucina fumosa

e l’orto coi soldati,

quelle canzoni lente

e disperate

mentre il maiale cuociono

sull’erba,

tra loro un giorno

ti sei risvegliato

e loro t’hanno accolto

e riscaldato,

il tempo poi dissolve le figure

ad una ad una nel vortice

degli anni rapinate,

contro il vuoto che ghiaccia

sangue e fiato

dentro l’aria le incidi

per l’eterno

e poi c’era quell’erba

contro i mali

quella di colore scuro

come il nome,

è l’erba delle bisce

che la pozza cerchia,

se la metti a bollire

sopra un gran fuoco

e poi quell’acqua bevi

densa e nera

i mali come serpi

strisciano via

lontani

era come una radura

riparata dall’acqua

e i venti,

dai fuochi d’attorno,

l’unica che rammenti,

se altre ne ho incontrate

non le ricordo

marzo 2018

Continua a leggere→

ANTEPRIMA EDITORIALE

ANTEPRIMA EDITORIALE

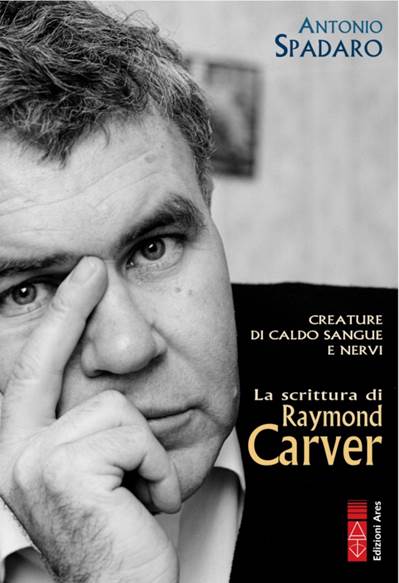

COMMENTO DI ANTONIO SPADARO

COMMENTO DI ANTONIO SPADARO

RECENSIONE DI ALBERTO FRACCACRETA

RECENSIONE DI ALBERTO FRACCACRETA

Perché scrivere? Quale impulso muove da secoli l’uomo a narrare storie? È l’interrogativo da cui parte la riflessione di Franco Rella, facendo appello al bagaglio di letture accumulate nel corso della propria vita e interpellando gli autori che più lo hanno segnato. Da Dante a Cavalcanti, da Shakespeare a Benjamin, e poi Goethe, Kafka, Bataille, Roth, senza dimenticare i classici greci e latini, non esiste narratore che non si sia posto l’interrogativo e che non abbia cercato di spiegare – e spiegare a sé stesso – la realtà che ci circonda. L’esigenza di raccontare nasce proprio da quella realtà, e chi scrive può manipolarla, far interpretare la parte del protagonista a un personaggio di finzione, per poi rendersi conto che la protagonista assoluta della narrazione è la parola stessa, unica difesa che l’uomo abbia contro il male, unica arma capace di organizzare l’immagine del mondo e della realtà, come in un ideale inventario che raccolga tutte le esperienze vissute. Quella stessa parola che Pasolini suggeriva di usare con cautela, che per il solo fatto di portare con sé «un carico d’anima» legittima l’altrimenti insensata attività di scrivere.

Perché scrivere? Quale impulso muove da secoli l’uomo a narrare storie? È l’interrogativo da cui parte la riflessione di Franco Rella, facendo appello al bagaglio di letture accumulate nel corso della propria vita e interpellando gli autori che più lo hanno segnato. Da Dante a Cavalcanti, da Shakespeare a Benjamin, e poi Goethe, Kafka, Bataille, Roth, senza dimenticare i classici greci e latini, non esiste narratore che non si sia posto l’interrogativo e che non abbia cercato di spiegare – e spiegare a sé stesso – la realtà che ci circonda. L’esigenza di raccontare nasce proprio da quella realtà, e chi scrive può manipolarla, far interpretare la parte del protagonista a un personaggio di finzione, per poi rendersi conto che la protagonista assoluta della narrazione è la parola stessa, unica difesa che l’uomo abbia contro il male, unica arma capace di organizzare l’immagine del mondo e della realtà, come in un ideale inventario che raccolga tutte le esperienze vissute. Quella stessa parola che Pasolini suggeriva di usare con cautela, che per il solo fatto di portare con sé «un carico d’anima» legittima l’altrimenti insensata attività di scrivere.

Dalla spiaggia scura del lago

Dalla spiaggia scura del lago