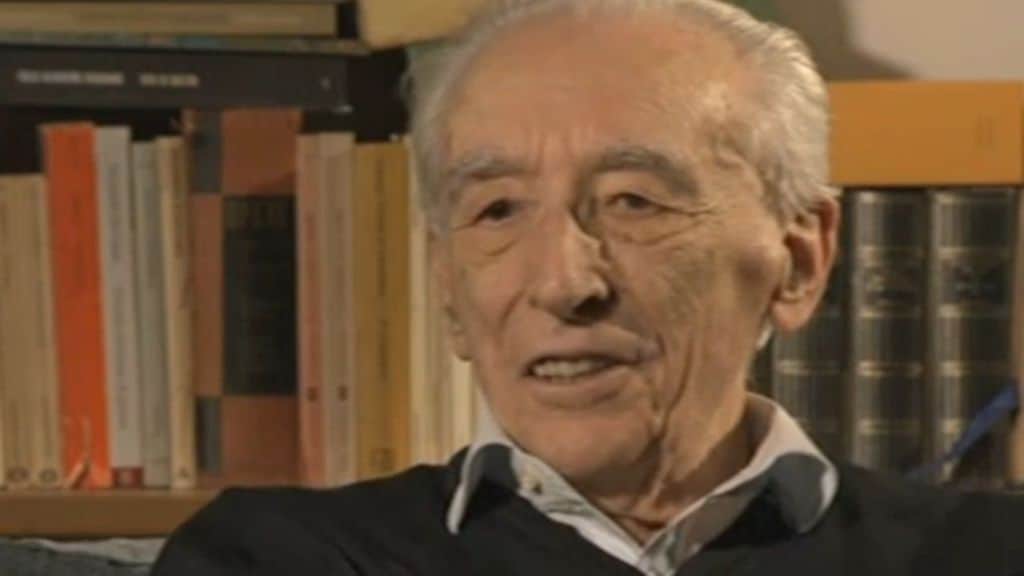

Franco Loi

di Gian Mario Villalta

C’è stato un lungo periodo che ha visto Franco Loi presente in Friuli con regolare e assidua frequenza. Qui aveva molti amici, non solo Amedeo Giacomini e tutti quelli che si raccolglievano intorno alla rivista «Diverse lingue», della quale Loi stesso era animatore, ma molti altri che volentieri partecipavano a incontri, letture e discussioni: ogni occasione era buona, per tutti gli anni ’90 e nei primi del nuovo millennio, per rinnovare il piacere di stare insieme, e non solo tra friulani, poiché spesso erano presenti i poeti e i critici di quella straordinaria stagione della poesia neodialettale, che provenivano da tutta Italia. Non di rado mi è accaduto di incontrare Loi anche fuori dai contesti casalinghi, a Milano, per esempio, o a Bologna, e sempre il momento della chiacchiera privata amichevole era altrettanto importante di quello della lettura e della discussione pubblica.

Franco Loi è stato uno dei principali protagonisti di quel processo di uscita dal novecentismo che oggi è un fatto (anche se a volte non del tutto consapevole) operante nelle scritture poetiche delle generazioni successive. La sua influenza diretta si è affermata non solo attraverso la sua opera, ma nelle relazioni personali e nell’instancabile e appassionato dialogo, anche e soprattutto con quelli che in quel periodo erano i “giovani poeti”. E il suo ascendente ha travalicato il confine di chi operava, in tutto o in parte, nell’area neodialettale, per interessare anche chi in dialetto o in una delle lingue minori italiane non ha mai scritto.

Dovessi riassumere in poche parole la sostanza di questo vero e proprio “magistero”, direi che ha riguardato soprattutto il richiamo costante al rapporto tra la lingua viva e la tradizione. Per lingua viva, però, non dobbiamo pensare l’allora dominante concezione “stilistica” di ciò che rappresentava la lingua viva: ovvero “l’effetto parlato” da produrre sulla pagina. Era ancora operante una distinzione molto forte tra lingua d’uso e lingua letteraria e troppo spesso ci si dimentica che l’accesso della lingua quotidiana alla poesia era considerato ancora fino a tutti gli anni ’80 come ambito di esperimento o di griffe personale. Ne è riprova il fatto che lo stesso impiego del dialetto o di una lingua minore, qualora risultasse nell’insieme legato da un rapporto di dialogicità diretta con un eventuale lettore, assumeva la definizione di “lingua della realtà”, a giusticazione dell’intenzione poetica, quando invece all’impiego di lessico e formule espressive arcaiche o desuete si conferiva il titolo di “lingua della poesia”. La contrapposizione tra “lingua della realtà” e “lingua della poesia” ha informato la distinzione critica della poesia neodialettale per molto tempo, infatti, e stava a fondamento esplicito di molte dichiarazioni di poetica da parte degli stessi autori, come si può riscontrare leggendo gli interventi del momento e ancora oggi si ritrova spesso come criterio di interpretazione.

Franco Loi, fuori da questa schematizzazione, ha proposto un’altra idea di “lingua viva”, che diventava al contempo lingua della realtà e lingua della poesia, perché non aveva nulla a che fare con la descrizione di un dato stilistico, ma riguardava la sostanza storica, psicologia, e oggi direi addirittura biologica della lingua. Che per Loi questa lingua viva fosse da reinventare dal dialetto era un fatto radicato nella sua personale esperienza, che non gli impediva di riscontrare nell’italiano della tradizione o in qualsiasi altra lingua straniera la possibilità e la realtà dell’evento poetico. La lingua viva era per Loi la memoria e la storia, sia conosciute che vissute, era l’innesto della percezione nei suoni e nell’espressione verbale, era una questione di appartenenza e di libertà nella lingua stessa, poiché dalla stessa lingua (e non da sovrapposte ideologie, teorie, strutture formali) proveniva la materia prima e il processo primario della creazione poetica.

E veniamo al secondo, non meno importante elemento fondante dell’insegnamento di Loi: la fedeltà alla tradizione. Anche in questo caso avviene nell’opera e nella sua costante presenza di interprete e di appassionato interlocutore uno sposatamento di senso significativo. La tradizione non è intesa da Loi come esito di una “scuola” o di una “linea” di poetiche dominanti. Non è neppure la complessiva eredità storica di una cultura, intesa come continuità e trasmissione di elementi formali nel tempo. La tradizione poetica, per Loi, come egli non si stancava di riscontrare negli autori del passato, è fare proprio il gesto poetico, ovvero rinnovare un processo di creazione che coinvolge il poeta e la lingua in uno stesso itinerario, dove il poeta espone se stesso e il suo vissuto mentre la lingua porta la presenza del tempo e della parola degli altri. Tradizione, quindi, come riappropriazione di un gesto originario, di una fondamentale attitudine umana a operare con la parola e a farsi attrarre nell’orbita di gravità che la stessa opera, rivelandosi, impone. Il che significa che è necessario conoscere il novero delle esperienze trasmesse, ma ciò non è che una premessa a comprendere cos’è propriamente tradizione, ovvero il rinnovarsi di un originario atto creativo che, riconosciuto nelle opere del passato, deve trovare quella stessa necessità nel presente.

Oggi sono questi i due indirizzi, a mio avviso, i due ambiti del pensiero e dell’operare – la lingua e la tradizione, così intesi – che mi sembrano il lascito vero e vivo di Franco Loi per tutti coloro che hanno interesse per la poesia. Per chi l’ha conosciuto, per chi ha potuto frequentarlo abbastanza a lungo, Franco Loi lascia molto altro, ma si porta via, con uno strappo inatteso, la consolante certezza che, sebbene da tempo per età e per salute fosse sempre più lontano dal mondo, in questo mondo ci stava ancora.