Levità impercettibile e sublime

di Marco Amore

Con una selezione di disegni inediti

La poetica di Roberto Almagno (Aquino, 1954) è caratterizzata da un’apparente semplicità formale che si esprime attraverso l’impiego di materie prime povere come il legno reperito durante lunghe passeggiate nei boschi (in cui sovente gli capita anche di trascorrere la notte all’addiaccio), il carbone vegetale e la cenere, o addirittura gesso e polvere di fuliggine, questi ultimi adoperati per la produzione su carta.

Roberto Almagno – Copyright © Poesia, di Luigia Sorrentino (rainews.it ) – Tutti i diritti riservati.

Le sculture, facilmente riconoscibili per l’eccezionale fluidità con cui si elevano nel vuoto, a volte ricordano caratteri pittografici orientali (mi riferisco a Sineda, 2016; Talari, 2016; Tremula, 2004, ecc.), altre rievocano ghirigori tracciati nell’aria (Nodale, 1999; Col guinzaglio tra le dita, 2015, ecc.), altre ancora apparizioni sarmentose (Vertigine, 1996; Scadaglio, 1996; Varco, 2000; ecc.) ed elementi in equilibrio tra loro (Alata, 2000; Ulimosa, 2003; Elata, 2003; Pura 2001; ecc.). Si tratta di una similarità epidermica, che scompare quando si guarda con sufficiente attenzione ai dettagli. Accade infatti che, come pittogrammi, queste rappresentino astrazioni fedeli di fenomeni naturali quali il vento, il fuoco, l’abscissione delle foglie in autunno; le primitive geometriche di quel dinamismo invisibile che guida il radicarsi di una pianta – tigmotropismo. Un ispirarsi più volte dichiarato dallo stesso Almagno, abituato alla contemplazione estatica propria della meditazione taoista:

«Rami spinti dal vento;

ma il pensiero è fragile, ingenuo.

Così infine quei segni, che mi sono

sembrati tanto forti, svaniscono:

come fossero solo anime mute.»

Roberto Almagno – Copyright © Poesia, di Luigia Sorrentino (rainews.it ) – Tutti i diritti riservati.

Evidente il legame con la poesia, che per Almagno sta nel modo di osservare le cose, nella capacità o meno di vibrare a una frequenza che appartiene alla sfera spirituale, più che all’individualità della persona, e che solo chi è veramente sensibile riesce a captare e interpretare attraverso l’empatia affettiva. Nel guardare i suoi «segni erranti, senza meta» non può sfuggire quel desiderio di ascesi, talmente assoluto da essere una costante nell’opera dell’artista romano: elevazione e rarefazione lirica, evidente nell’affusolarsi delle forme durante il passare degli anni, dalla mostra che segna il suo approdo a una scultura non più giovanile e figurativa, vissuta ancora come un’eco degli insegnamenti di grandi maestri come Giuseppe Mazzullo, incontrato all’Istituto Statala d’Arte di Roma, e Pericle Fazzini, suo insegnate all’Accademia di Belle Arti, fino al vernissage della sua personale tenuta presso la galleria L’Isola nel 1992, dove appare per la prima volta l’archetipo dell’odierna scultura più lieve, minimale quasi all’inverosimile. È come se il superfluo fosse sempre in agguato, impedendo alle mistiche elevazioni scultoree di prendere il volo verso l’ignoto.

Roberto Almagno – Copyright © Poesia, di Luigia Sorrentino (rainews.it ) – Tutti i diritti riservati.

Imprescindibile il rapporto diretto tra l’artista e la materia, in cui Almagno avversa l’eredità di Marcel Duchamp e la scelta di separare il lavoro artigiano, necessario a imprimere il sigillo spirituale dell’artista sull’opera, dal suo concepimento ideale. Atteggiamento che nel campo dell’arte contemporanea avviene sistematicamente, portando gli artisti a commissionare i propri lavori a fedeli esecutori esterni o imprese terze. «La manualità serve a fare propria l’esperienza della creazione», asserisce l’artista. «Per esempio, il legno è un elemento vivo, capace di interagire con l’ambiente circostante. Quando lo maneggio, posso sentirlo letteralmente respirare, sicché toccarlo è l’unico modo che ho di conoscerlo. La mano è un organo di conoscenza, rappresenta la fondamentale fonte di apprendimento per il nostro cervello, per questo l’abilità manuale va coltivata, non fuggita».

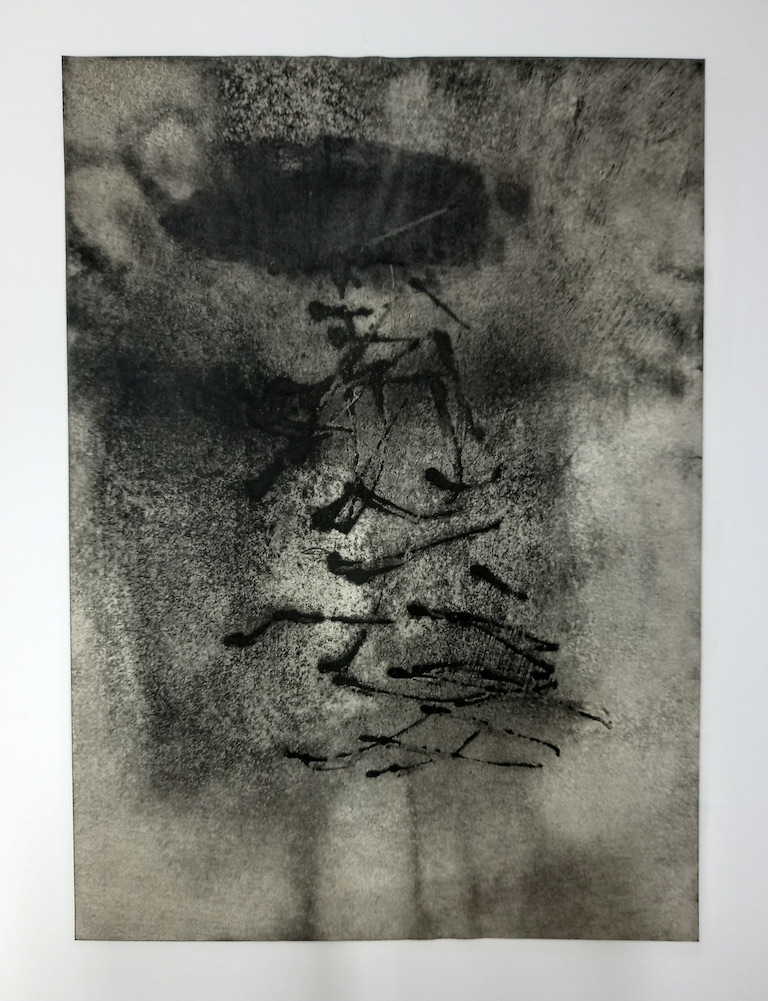

È grazie al lento perfezionarsi di quest’abilità che Almagno ha imparato a guardarsi dentro, a fare dei trascorsi biografici una sorgente cui attingere sia sul piano pratico, ossia nella tecnica di lavorazione del legname, sia sul piano percettivo dell’opera. Nel primo caso, la lavorazione del legno raccolto durante le abituali passeggiate boschive (non da alberi appositamente sramati), ripercorre alcuni peculiari momenti della lavorazione del ferro – curvatura, plasmazione con acqua e fuoco – prevedendo addirittura l’impiego di un’antica morsa da banco, peraltro eredità di famiglia. D’altronde sia il nonno che il padre erano fabbri e l’officina ha ricoperto un ruolo fondamentale nella sua infanzia aquinate: è durante l’infanzia che costruiamo l’edificio della nostra identità e la prima età ritorna nell’utilizzo del carbone, usato per rinfocolare la fornace. Addirittura in certi disegni, dove l’artista martella carbon fossile e lana d’acciaio sulla carta, ricavandone una sorta di scrittura asemica, come le pagine di un ipotetico manoscritto Voynich.

Roberto Almagno – Copyright © Poesia, di Luigia Sorrentino (rainews.it ) – Tutti i diritti riservati.

Disegni che rivestono un’importanza cruciale nella comprensione dell’opera scultorea di Almagno e di cui è stata esposta solo una piccolissima parte rispetto allo sterminato archivio conservato presso lo studio di viale Margherita. Polvere di carbone che tratteggia, taglia, scalfisce, delinea forme, rabbuia o ingrigisce in infinitesimali sfumature cinerine. A volte il segno è tracciato di netto, quasi con violenza, altre volte sfuma nell’indistinto. Le gradazioni di nero si rincorrono, ordendo luci e ombre, riempiendo il vuoto di chiaroscuri, lasciando trasparire dal buio una bellezza che incanta e seduce.