La reciprocità degli sguardi

Nell’immagine, un frame della sigla che introduce a partire da oggi, venerdì 16 dicembre 2022 alle 16.30 un ciclo di incontri con i poeti italiani contemporanei sul nuovo sito web della Rai: RaiNews&TGRCampania con il progetto Raipoesia2022 ideato e condotto da Luigia Sorrentino.

Raipoesia2022 è uno sguardo sulla poesia italiana contemporanea, uno sguardo nel quale ci si perde o ci si ritrova.

Raipoesia2022 è accoglienza, è la risposta a una chiamata che predispone un luogo e uno sguardo che viene in superficie.

Raipoesia2022 è un progetto pensato soprattutto per le giovani voci della poesia italiana contemporanea, ma non solo. Ai volti e alle voci dei più giovani, si affiancheranno poeti già noti ai lettori della poesia contemporanea italiana, perché se non fossero presenti ne sentiremmo l’assenza.

Raipoesia2022 mette in evidenza i volti, gli occhi pieni di fascino e d’inquietudine dei poeti, custodi dell’attenzione, della profondità e della verità della parola della poesia.

Ascolteremo frammenti di parole che tassello su tassello andranno a comporre un’unica grande opera.

(Luigia Sorrentino)

Postilla

Il titolo, Raipoesia2022, porta con sé l’anno in cui è nato il progetto.

Raipoesia2022

ideazione e progetto di Luigia Sorrentino

si ringrazia Dino Ignani per la cortese collaborazione

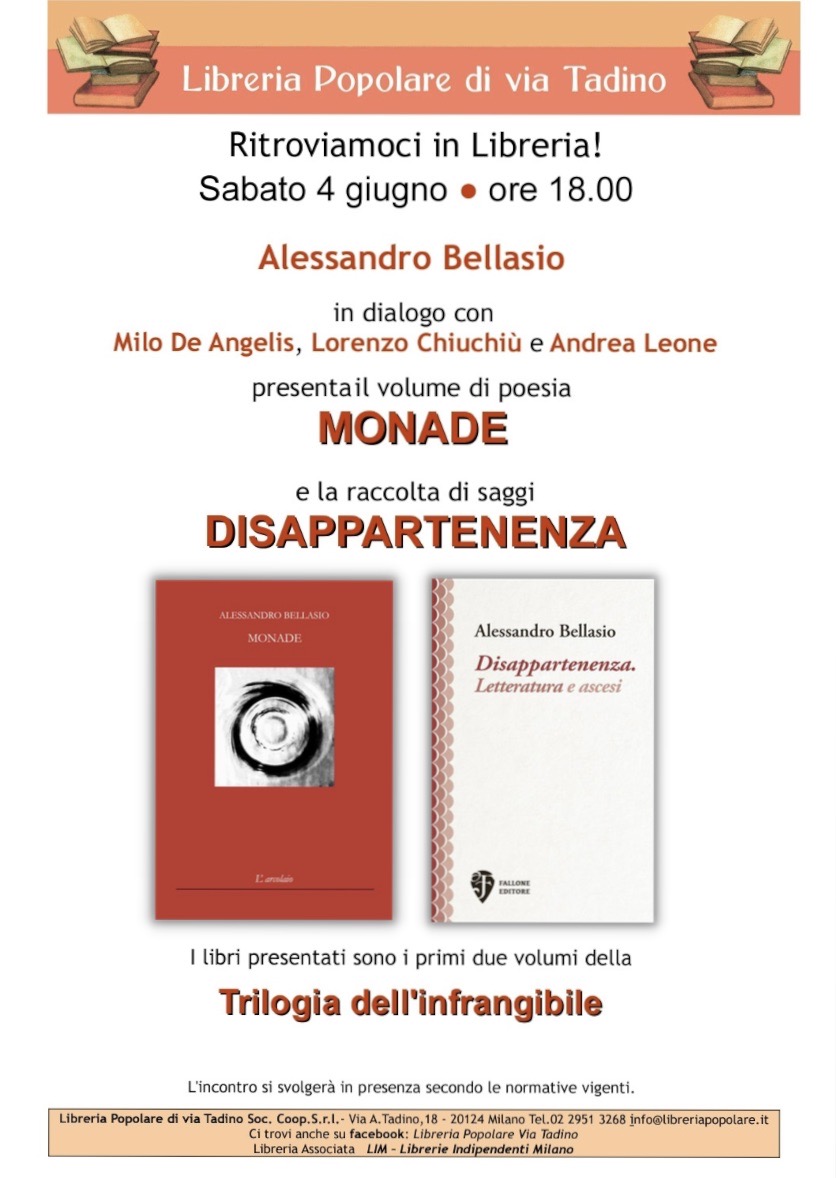

A Milano, sabato 4 giugno 2022, alle ore 18, Alessandro Bellasio presenta la silloge Monade (L’Arcolaio) e la raccolta di saggi Disappartenenza. Letteratura e ascesi, i primi due volumi della Trilogia dell’infrangibile, presso la Libreria Popolare di via Tadino.

A Milano, sabato 4 giugno 2022, alle ore 18, Alessandro Bellasio presenta la silloge Monade (L’Arcolaio) e la raccolta di saggi Disappartenenza. Letteratura e ascesi, i primi due volumi della Trilogia dell’infrangibile, presso la Libreria Popolare di via Tadino.

emerge è così un ritratto fedele della velocità (e voracità) anfetaminica con cui si è obbligati a esistere e estinguersi nell’epoca dell’ipercapitalismo planetario, ridotti a materiali di scarto prima ancora di essere entrati nel ciclo produttivo, e condannati comunque e da sempre a una vita larvale. D’altro canto, la decisione preliminare di accostarsi mimeticamente all’oggetto del proprio furore, nel tentativo di destrutturarlo dall’interno, accentuandone al massimo le linee di faglia e esasperandone le tensioni oppositive, trova riscontro in una lingua e in una sintassi più travolte che stravolte, in un cozzare e deflagrare dei segni che lascia inviolato il codice che li governa, nel tentativo (impossibile?) di batterlo sul suo stesso terreno, svelandone tutta l’ipocrisia e il nichilismo di fondo. Non poco, perché nel panorama (non solamente nostrano) di sempre più soffocante omologazione letteraria, culturale, esistenziale, il gesto di sfida e la vitalità tachicardica del romanzo di Negri rappresentano una vera boccata di ossigeno per chi non si accontenta della paccottiglia concertata a tavolino che, sempre più disinvoltamente e impunemente, viene spacciata per letteratura.

emerge è così un ritratto fedele della velocità (e voracità) anfetaminica con cui si è obbligati a esistere e estinguersi nell’epoca dell’ipercapitalismo planetario, ridotti a materiali di scarto prima ancora di essere entrati nel ciclo produttivo, e condannati comunque e da sempre a una vita larvale. D’altro canto, la decisione preliminare di accostarsi mimeticamente all’oggetto del proprio furore, nel tentativo di destrutturarlo dall’interno, accentuandone al massimo le linee di faglia e esasperandone le tensioni oppositive, trova riscontro in una lingua e in una sintassi più travolte che stravolte, in un cozzare e deflagrare dei segni che lascia inviolato il codice che li governa, nel tentativo (impossibile?) di batterlo sul suo stesso terreno, svelandone tutta l’ipocrisia e il nichilismo di fondo. Non poco, perché nel panorama (non solamente nostrano) di sempre più soffocante omologazione letteraria, culturale, esistenziale, il gesto di sfida e la vitalità tachicardica del romanzo di Negri rappresentano una vera boccata di ossigeno per chi non si accontenta della paccottiglia concertata a tavolino che, sempre più disinvoltamente e impunemente, viene spacciata per letteratura.

Su Olimpia di Luigia Sorrentino

Su Olimpia di Luigia Sorrentino

Alla Casa della Poesia di Milano (in Via Formentini 10), giovedì 14 marzo 2019 alle ore 19:30 POLONIA E POESIA, a cura di Milo De Angelis.

Alla Casa della Poesia di Milano (in Via Formentini 10), giovedì 14 marzo 2019 alle ore 19:30 POLONIA E POESIA, a cura di Milo De Angelis.

LO STRAPIOMBO LUCCICATO DI PENSIERO

LO STRAPIOMBO LUCCICATO DI PENSIERO