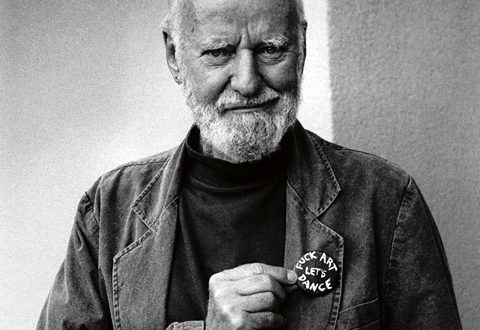

Lawrence Ferlinghetti (Foto d’archivio)

di Vernalda Di Tanna

Sconcertante, iconoclasta, dissacrante e melanconico, Lawrence Ferlinghetti delinea i capisaldi della sua poetica in quarantanove poesie raccolte in “A Coney Island of the mind” (1958), acme della sua produzione. Ferlinghetti prende per mano i suoi lettori, come se fossero dei bambini-adulti che hanno smarrito il senso della realtà più autentica: prontamente li accompagna in una sorta di giro turistico per le strade di San Francisco, città che assurge a simbolo di quella che è la capitalista e consumista “società del benessere” statunitense. Spenta e vivace, dalle luci al neon fino ai grattacieli, San Francisco espone cartelloni pubblicitari rivolti ad un pubblico di massa. Persino in un luogo sereno come il Golden Gate Park si annida una “spaventosa depressione”. L’autore fa della città e dei suoi (poco empatici) cittadini un circo, un grottesco cabaret, sineddoche dell’intero Stato nordamericano. Invece, il suo artigianale e spontaneo mestiere di poeta lo identifica con quello di un acrobata che ha il compito di indovinare la verità, prima di poter raggiungere la Bellezza, avanzando in bilico sul tagliente sguardo del suo pubblico. Ferlinghetti afferma di non essersi “mai sdraiato con la bellezza” in vita sua, ma “di esserci andato eccome a letto” generando le sue poesie. Su uno sfondo panico, immerso nella natura che l’autore immagina come un Paradiso, diversamente da Dante, “in cui la gente sarebbe nuda/ […]/ perché vuol essere/ un ritratto delle anime/ ma senza angeli apprensivi a dir loro/ di come il regno dei cieli sia/ il ritratto perfetto di/ una monarchia”. Le poesie dell’Ultimo dei Beat edificano, come afferma l’autore stesso, “un Coney Island della mente”, “un circo dell’anima”.