di Monica Acito

La conquista dell’Italia minore, quella dei borghi e dei grappoli d’azzurro pescati sui fondali marini. La rivincita della lentezza, del tempo dilatato e dell’odore dei limoni. “Procida, la cultura non isola”: questa è la formula del dossier che ha incoronato Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. Ma Procida in quanto isola ci ricorda anche che ognuno di noi è un’isola, insondabile, irraggiungibile, impenetrabile, da difendere, da tutelare come bene assoluto. Ed è la prima volta che una piccola isola ha trionfato, sbaragliando una folta concorrenza. Procida si è laureata Capitale Italiana della Cultura per tante ragioni, ma vi è anche una motivazione poetica, una radice al di là del tempo.

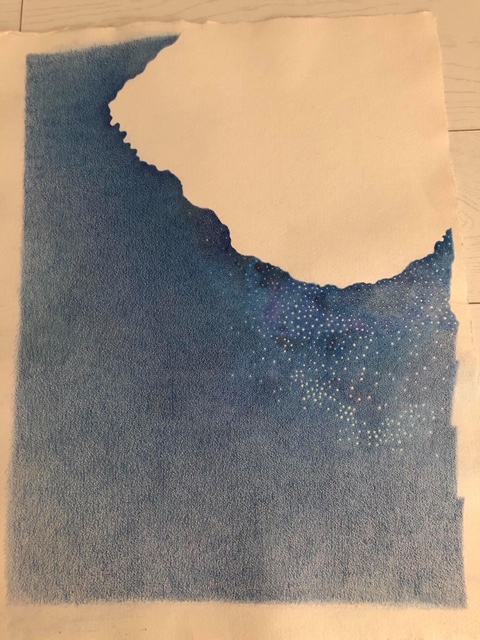

Non è stata decisiva solo la dimensione patrimoniale e paesaggistica, e nemmeno la possibilità di uno sviluppo sostenibile delle realtà isolane e costiere del Paese: a fare la differenza è stato, anche a detta della giuria, soprattutto il messaggio poetico che scaturisce da questa scelta. Una piccola isola che punteggia il golfo di Napoli, che brilla in mezzo al mare e colpisce, con la sua luce, tutta la penisola; un puntino che pulsa di vita, che insegna che la cultura non dipende dalla posizione geografica, ma dalla vocazione e dalla volontà di costruire un discorso comune. Perché la cultura non è isolamento o esilio; non è soltanto un orpello da indossare col vestito buono della domenica, o un trofeo da tenere su una mensola per impressionare il proprio interlocutore. La cultura è sale marino, villaggi di pescatori, sudore e orizzonti tremolanti di mare; la cultura è fatta di storie che attraversano le grotte e le insenature di un’isola e che diventano eterne, magnificando se stesse nel momento stesso in cui prendono corpo. L’isola non è soltanto un coagulo di terra e rocce, che svetta in mezzo al mare: possiamo affermare, con orgoglio e una certa dolcezza, che l’isola è un vero e proprio genere letterario.

Al di là del nome: che si chiami Procida, Ischia, Capri o Itaca, l’isola è sempre Madre e mai matrigna, un ventre a cui tornare per ritrovare quella vita ancestrale che solo la poesia può rievocare.

L’orizzonte letterario dell’isola di Konstantinos Kavafis è Itaca: un approdo, un punto d’arrivo, ma anche un posto del mondo dal quale ripartire, un luogo che ha l’odore dello iodio e la crudezza della libertà. Kavafis viaggia per scoprirsi e liberarsi, e l’isola diventa il suo corrispettivo terrestre.

Sì, perché l’isola, a prescindere dal nome con cui viene chiamata, è la meta finale del nòstos (νόστος): il poeta si mette in viaggio, solca il mare e lascia dietro di sé scie d’inchiostro. Alle rocce affida i suoi segreti e la dimensione dell’isola gli riconsegna sempre la verità luminosa e incandescente. Cosa rimane alla fine del viaggio verso l’isola? Gli rimane proprio il viaggio, che è il più prezioso dei doni da affidare all’immaginario del poeta, che saprà plasmarlo e addomesticarlo.

Itaca ti ha donato il bel viaggio.

Non saresti partito senza lei.

Nulla di più ha da darti.

E se la trovi povera, Itaca non ti ha illuso.

Sei diventato così esperto e saggio,

e avrai capito che vuol dire Itaca.

(Konstantinos Kavafis, Itaca, vv.31-36, Tutte le poesie, Einaudi, 2015, a cura di Nicola Crocetti)

Itaca come Procida, contiene e diffonde gli spasmi del poeta; isola a cui alla quale tornare, per sentirsi figli di divinità mai tramontate, perché i numi dell’isola sono semplici, composti di acqua, minerali ed elementi naturali.

E non importa quale sia il nome del lembo di terra o del costone roccioso, perché l’essenza spudorata e primigenia della poesia vivrà sempre, tra le fessure e gli anfratti di ogni isola.

Il nome di Procida è, innegabilmente, nome poetico di ampio respiro.

Iosif Brodskij

Procida riecheggia in una poesia del poeta russo Iosif Brodskij, premio Nobel per la letteratura nel 1987, ed è sempre emozionante osservare il profilo dell’isola attraverso gli occhi di un poeta che ha saputo essere sia “classico” che “contemporaneo”, qualsiasi sia l’accezione di entrambi i termini. Perché l’isola è classica, patria del mito, ma è anche e soprattutto contemporanea perché continua a contenere il sangue della nostra civiltà, è culla della poesia e attualità che non possiamo ignorare. E ancora di più non possiamo ignorarlo adesso.

Procida

Baia sperduta; non più di venti barche a vela.

Reti, parenti dei lenzuoli, stese ad asciugare.

Tramonto. I vecchi guardano la partita al bar.

La cala azzurra prova a farsi turchina.

Un gabbiano artiglia l’orizzonte prima

che si rapprenda. Dopo le otto è deserto

il lungomare. Il blu irrompe nel confine

oltre il quale prende fuoco una stella.

(Iosif Brodskij, “Poesie italiane” Adelphi, 1996, traduzione di Giovanni Buttafava)

Reti stese ad asciugare e fissate, nello sguardo del poeta, come parenti dei lenzuoli. Uno sguardo quasi chiaroveggente, purificato dal sale dell’isola, che rende tutto più nitido. I colori sono perfettamente messi a fuoco, la mossa del gabbiano è precisa e chirurgica, e il blu di Procida è un vero e proprio manto che avvolge tutta la poesia con grazia e decisione.

Il tocco finale, con la stella incandescente che s’incendia, sembra offrirsi al lettore come un martirio estremo, quello della poesia che prende fuoco nel cielo e si offre a tutti, disperdendosi negli atomi di sale, acqua e sabbia.

Che l’isola possa assumere le sembianze di una Madre lo riscontriamo anche nel poema in versi di Luigia Sorrentino. Olimpia si trasforma in una creatura immensa, gravida di mare e di umanità. Ed è con il peso dell’umano nel grembo che la creatura approda alla piccola isola.

Coro 1

tutto stava su di lei

e lei sosteneva tutto quel peso

e il peso erano i suoi figli

creature che non erano ancora

venute al mondo

lei stava lì sotto e dentro

questa pena l’attraversava ancora

quando venne meno qualcosa

le acque la accolsero

e quando si avvicinò alla costa

della piccola isola, tutti

portava nel suo grembo

(Luigia Sorrentino, Olimpia, Coro I, Iperione, La caduta, Interlinea, 2013, 2019)

L’isola è dunque l’approdo gravido d’umanità di una Madre in un luogo senza confini dal quale si staglia una voce che rivela all’umano la notte del grembo.

La Sorrentino come un oracolo, con versi chiari e luminosi, sembra sussurrare al mare parole che smuovono le onde: “c’è una notte arcaica in ognuno di noi / una notte dalla quale veniamo/ una notte piena di stupore/ quella perduta identità dei feriti,/ si popola di volti”, e ci ricorda che tutti proveniamo dallo stesso seme notturno, e quella notte arcaica rimarrà sempre nel nostro codice genetico, come una condanna o una rivelazione.

Ed è proprio dall’approdo al profilo roccioso dell’isola, da quella notte arcaica, che possiamo scoprire la nostra vera identità di naufraghi. Dalla notte possiamo risollevarci, rinascere e purificarci, guardando il mare dal profilo dell’isola che accoglie e rigenera.

Non è Procida l’isola della Sorrentino, o forse sì, potrebbe esserlo. Perché un’isola è sempre un’isola, da qualunque parte la si osservi, è una terra emersa dalla quale far emergere la coscienza, la consapevolezza di ciò che siamo. Continua a leggere→

Queste parole scritte da Jaccottet nel 1954 possono essere interpretate come il desiderio di superare l’ io poetico per eliminare la distanza da letture che portano oltre: Giacomo Leopardi, Peter Handke, Kafka, le poesie ritrovate di Ingeborg Bachmann, quelle del poeta polacco Premio Nobel per la letteratura Zbigniew Herbert e altri.

Queste parole scritte da Jaccottet nel 1954 possono essere interpretate come il desiderio di superare l’ io poetico per eliminare la distanza da letture che portano oltre: Giacomo Leopardi, Peter Handke, Kafka, le poesie ritrovate di Ingeborg Bachmann, quelle del poeta polacco Premio Nobel per la letteratura Zbigniew Herbert e altri.

In un’intervista rilasciata il 27 ottobre 2018 al quotidiano The Guardian, per presentare al pubblico di lettori la sua raccolta di poesie, intitolata Sincerity, Carol Ann Duffy spiegava la scelta del titolo dato all’opera che sarebbe stata pubblicata qualche settimana dopo e che è stata l’ultima alla successiva conclusione del ciclo decennale del suo mandato di Poet Laureate del Regno Unito che le era stato conferito il 1 maggio 2009: “Mi piace la parola ‘sincerità’, nel senso di parlare e comportarsi secondo le proprie convinzioni e i propri pensieri e sentimenti”. Inoltre la poetessa si

In un’intervista rilasciata il 27 ottobre 2018 al quotidiano The Guardian, per presentare al pubblico di lettori la sua raccolta di poesie, intitolata Sincerity, Carol Ann Duffy spiegava la scelta del titolo dato all’opera che sarebbe stata pubblicata qualche settimana dopo e che è stata l’ultima alla successiva conclusione del ciclo decennale del suo mandato di Poet Laureate del Regno Unito che le era stato conferito il 1 maggio 2009: “Mi piace la parola ‘sincerità’, nel senso di parlare e comportarsi secondo le proprie convinzioni e i propri pensieri e sentimenti”. Inoltre la poetessa si

*

* Su Olimpia di Luigia Sorrentino

Su Olimpia di Luigia Sorrentino

NEMINI

NEMINI